Автор: Серебрицкая Катарина

Руководители: Горелова И.Б., Соколовская М.В.

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Клуб Юных Натуралистов

Введение

Для животных характерны различные виды поведения, которые проявляются в той или иной ситуации. То есть, пищевое поведение проявляется во время трапезы животного или поиска еды, игровое – при взаимодействии двух особей или особи и предмета. Нам же показалось интересным рассмотреть исследовательское поведение.

Перемещение животного в пределах выгородки или естественной территории, не обусловленное ни голодом, ни жаждой, представляет собой собственно исследовательское поведение, присущее всем животным, и этологи считают именно его наиболее важным для выживания особи.

Исследовательское поведение животного могут вызвать различные стимулы. К ним относятся: степень новизны, сложность предмета, контрастность и интенсивность раздражителей, эмоциональное воздействие предмета и наследственность (Хайнд, 1975).

Степень новизны пропорциональна частоте появления похожих раздражителей; времени, прошедшему между появлением похожих раздражителей и степени сходства раздражителей. Также степень новизны зависит от того, насколько действующий раздражитель отличается от ожидаемого животным.

Понятие сложность предмета имеет определённое сходство с новизной: обычно сложные предметы содержат несколько новых раздражителей одновременно. С данным свойством, в частности, сталкивался Велькер (цит. по Шовену, 1972) при проведении опытов с крысами: он помещал их в выгородку, где с одной стороны находилось пять кубов, а с другой – пять предметов такого же объёма, но неправильной формы. Выяснилось, что крысы больше интересовались более сложными предметами.

Маейр и Шнейрла (цит. по Шовену, 1972) пришли к выводу, что животные предпочитают раздражители умеренной интенсивности и избегают сильных раздражителей. По данным Монтгомери (цит. по Шовену, 1972), разницы в исследовательском поведении крысы в белом, сером и чёрном лабиринте не отмечаются. В опытах Берлина (цит. по Шовену, 1972) выявилось, что крысы одинаково исследуют белый и серый куб.

Полагают, что на исследовательское поведение определенное влияние оказывает и эмоциональное воздействие предмета. Так, в тестовых условиях особи сначала направляются к привлекательным для них предметам, тогда как болевых раздражителей стараются избегать.

Было выявлено, что исследовательское поведение также зависит от наследственности: исследовательское поведение у некоторых линий крыс выражено сильнее, чем у других.

До этого момента мы говорили о том, что на исследовательское поведение особи влияют определённые факторы, однако необходимо отметить, что уровень исследовательского поведения также определяется индивидуальными особенностями животного. Такие особенности, в частности, вносят свой вклад в явления, называемые «предпочтение новизны» и «неофобия».

Предпочтение новизны заключается в том, что особь активно стремится искать новые раздражители. В качестве примера чаще всего приводят поведение животного в лабиринте Дэшиела (цит. по Шовену, 1972), в котором доступ к пище можно получить двадцатью различными способами. Отправляясь из одного угла лабиринта к цели, крыса не ограничивается каким-то одним путём, но испытывает все, не оказывая ни одному из них предпочтения. Кречевский (цит. по Шовену, 1972) в своих опытах отметил, что, если крыса может добраться до пищи двумя путями, причём один из них неизменный, а другой каждый раз меняется, то она, как правило, предпочитает меняющийся.

В противоположность предпочтению новизны этологи выделяют и такое явление, как неофобия. Под этим понятием подразумевают боязнь всего нового, в разной степени свойственную разным особям. Для того, чтобы охарактеризовать степень неофобии конкретного животного, обычно оценивают его реакцию на незнакомый объект.

Заранее очень тяжело определить, что скорее вызовет у особи любопытство, а что – робость. Предположительно, реакцию робости у животных вызывает наиболее сложная и непривычная обстановка. Неуверенность с ситуации новизны проявляется у животных в различных формах: затаивание, избегание, смещенная активность.

На активность исследовательского поведения могут влиять самые разные факторы: возраст животного, вид, пол, состояние голода или жажды. По некоторым данным, молодые собаки более активно исследуют, чем старые, а у крыс самки активнее самцов. Слепые крысы исследуют лабиринт активнее, чем зрячие (Шовен, 1972). Адлерштейн и Ферер (1955) (цит. по Хайнду, 1975) в своих экспериментах пришли к выводу о том, что исследовательское поведение усиливается в отсутствие пищи и воды в сложных, богатых раздражителями условиях, и ослабевает в однообразных и бедных.

При изучении объектов информацию о них особи могут получить через обоняние и осязание. Для млекопитающих запах является одним из сильнейших раздражителей, запускающих исследовательское поведение. По многих ситуациях запахи служат для передачи информации между конспецификами. У разных видов информация, которую особи передают с помощью запаха, может быть различна. У карликовых мангустов, например, секрет боковых желез дает членам группы возможность индивидуального распознания особей (Рожнов, 2005). У некоторых видов возможно даже индивидуальное распознавание особей другого (близкородственного) вида (Соколов, Осипова, 1986).

Помимо запаха конспецифика влияние на поведение и физиологию грызунов может оказывать запах хищника (Хайнд, 1975). На лабораторных мышах, крысах, нескольких видах серых полевок было показано, что запах хищника вызывает у грызунов затаивание (Рожнов, 2005).

Исследование раздражителя через осязание относят к манипуляторно-исследовательским реакциям. Характерна манипуляторно-исследовательская реакция для грызунов и, в наибольшей степени, для приматов, в том числе и человека. У обезьян манипулирование предметом может служить подкреплением при выработке условного рефлекса (Хайнд, 1975).

При изучении литературы по поведению сурикат, оказалось, что доступных ресурсов информации, посвящённых поведению этих животных в ситуациях новизны, довольно мало.

Цели и задачи

Целью работы явилось изучение поведения сурикат в условиях новизны.

Для этого мы решали следующие задачи:

- Сравнить частоту встречаемости различных элементов исследовательского поведения сурикат в разных тестовых ситуациях

- Сравнить динамику исследовательского интереса сурикат в разных тестовых ситуациях

- Сравнить продолжительность исследовательского интереса и количество манипуляций, совершенных по отношению к объекту, в тестах с предъявлением предметов с различными характеристиками

- Сравнить продолжительность исследовательского интереса и количество манипуляций, совершенных по отношению к носителю запаха, в тестах с предъявлением различных запахов

Материалы и методы

Исследования проводились на базе живого уголка КЮН ДДЮТ Фрунзенского района в 2016–2017 годах.

В проведённых нами экспериментах принимали участие 6 особей: 2 самки и 6 самцов. Все животные находятся в родственных отношениях: Тара и Финист являются родителями остальных особей. Пол и возраст животных, а также перечень экспериментов, в которых они были задействованы, приведены в таблице 1.

Особи, задействованные в экспериментах

Таблица 1

Сурикаты содержались в живом уголке КЮНа Фрунзенского района несколькими группами. В первую группу входили взрослый самец и самка. Размеры вольера, в котором содержится данная группа: 200х100х150 см, клетка декорирована полкой и домиком.

Во вторую группу на момент проведения эксперимента с запаховыми раздражителями входили Дымок, След и Арти, которые содержались совместно до сентября 2017 года. В сентябре состав группы был изменён и в неё входили Дымок, След и маленькая самка Леля. Для содержания этой группы использовался вольер размерами: 200х100х150 см, в котором также были установлены полка и домик, а также подвешена неглубокая корзина, исполняющая роль своеобразного гамака.

В состав третьей группы на момент проведения эксперимента с запаховыми раздражителями (апрель – май 2016 года) входили Хобот и Тит. Содержались животные в вольере 115х70х90 см с полкой и домиком. С сентября Хобот обитал в том же вольере, но в одиночестве.

Во всех вольерах в качестве подстилки использовались опилки. Температура в помещении, где содержались животные, составляла 22±2о С. Продолжительность светового дня была неизменной – 12 часов (с 9:00 до 21:00), в ночное время окна были закрыты ролл-шторами.

Поведение сурикат в ситуации новизны изучалось нами в трех сериях экспериментов, которые были нами условно названы «запахи» (изучалась реакция сурикат на запаховые раздражители), «открытое поле» (исследовалось поведение сурикат на незнакомой для них территории) и «новый объект» (регистрировалось поведение животных при предъявлении им в вольере различных предметов).

Серия опытов «Запахи»

Изучение реакции сурикат на запаховые раздражители

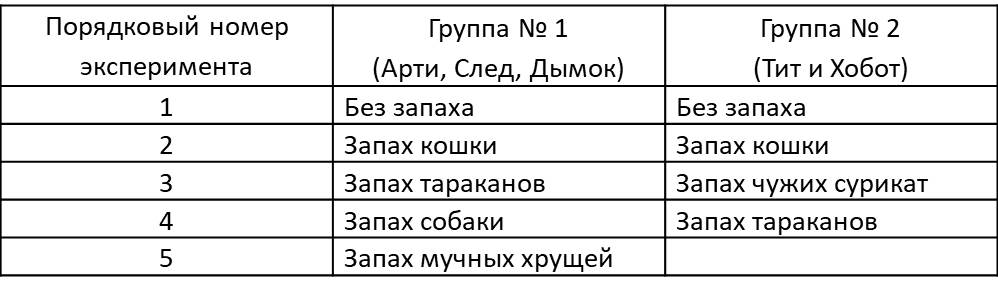

Эксперименты проводились в январе – феврале 2017 года с двумя группами сурикат.

В состав первой группы (в тексте по результатам опытов с предъявлением запаха – группа № 1) входили три самца сурикат, родившиеся в марте 2015 года и искусственно выкормленные – Дымок, Арти и След. В состав второй входили самцы Тит и Хобот, родившиеся весной 2016 года и также выкормленные искусственно.

В качестве носителей запахов во всех тестах предъявлялись целлулоидные теннисные шарики (далее – мячики) в количестве 3-х штук. Также с каждой группой был проведен контрольный опыт, в ходе которого посторонний запах на мячики не наносили. Наблюдения проводились в дневное и утреннее время, после кормления животных.

В качестве запаховых раздражителей использовались запахи незнакомых конспецификов, хищных млекопитающих других видов (домашней кошки, домашней собаки), запахи кормовых насекомых (мадагаскарского таракана) и личинок насекомого (мучного хруща, в тексте – мучники). Тараканов животные получали в пищу регулярно, учников с периодичностью раз – два в месяц. Перечень запахов, которые предъявляли каждой группе, а также очередность предъявления различных запахов приведены в таблице 2.

Перечень запаховых раздражителей, предъявляемых сурикатам из двух групп

Таблица 2

Эксперименты проводились с интервалом в 5–7 дней, чтобы исключить эффект привыкания животных к условиям опыта.

Для сохранения запаха предварительно вымытые водой шарики в течение ночи оставались в местах контакта с животными (носителями запаха): в ящиках с насекомыми, на подстилке в домиках собак и кошек, в домике сурикат. Изымались носители резиновыми перчатками и далее до эксперимента (несколько часов) хранились в защитных пластиковых упаковках. В ходе эксперимента в вольеру помещали шарики в количестве по числу особей в группе.

Продолжительность нахождения носителей запаха в вольере во всех сериях опытов составляла 15 минут. Эксперимент фиксировался цифровой видеокамерой SONYDCR-SX85, закреплённой на штативе, на расстоянии от вольера в 1,5 метра. Во время опытов в помещении, где они проводились, посторонние лица не присутствовали. Общая длительность всех видеозаписей – 135 минут. В дальнейшем данные видеосъемки анализировали, фиксируя все действия сурикат по отношению к носителям запаха. Действия каждого члена группы учитывали отдельно.

Обработка данных велась в программе Microsoft Office Excel 2007. Для оценки поведения животных при наблюдениях использовалось два показателя. Один из них представляет собой количество всех зафиксированных нами манипуляций каждого суриката по отношению к шарикам, второй – продолжительность данных манипуляций. Для подсчёта достоверности различий использовался критерий Манна-Уитни, рассчитанный с использованием опции «Автоматический расчет критерия Манн-Уитни» на сайте www.psychol-ok.ru (https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) и критерий Вилкоксона, рассчитанный с использованием опции «Автоматический расчет критерия Вилкоксона» на сайте www.psychol-ok.ru (https://www.psychol-ok.ru/statistics/wilkokson/).

Серия опытов «Открытое поле»

Изучение поведения сурикат на незнакомой территории

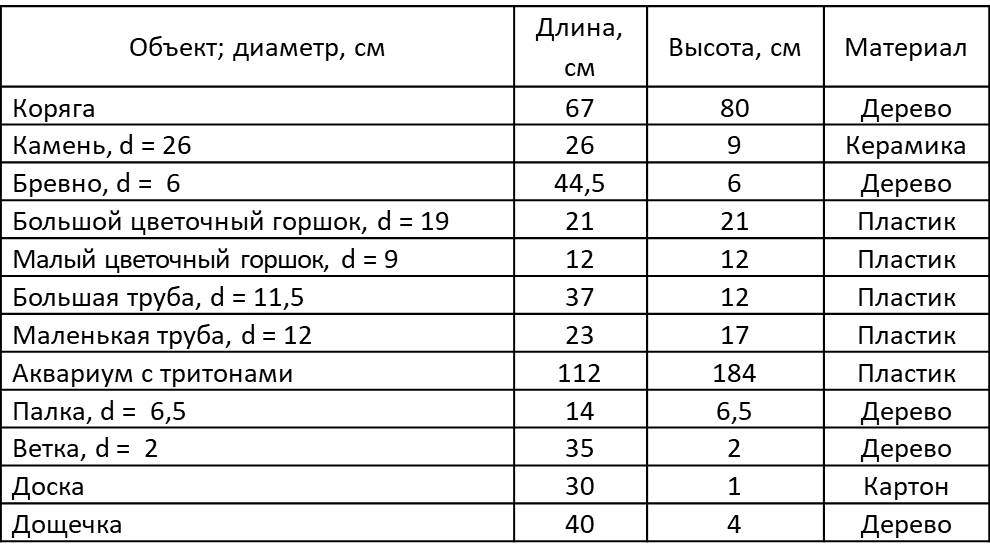

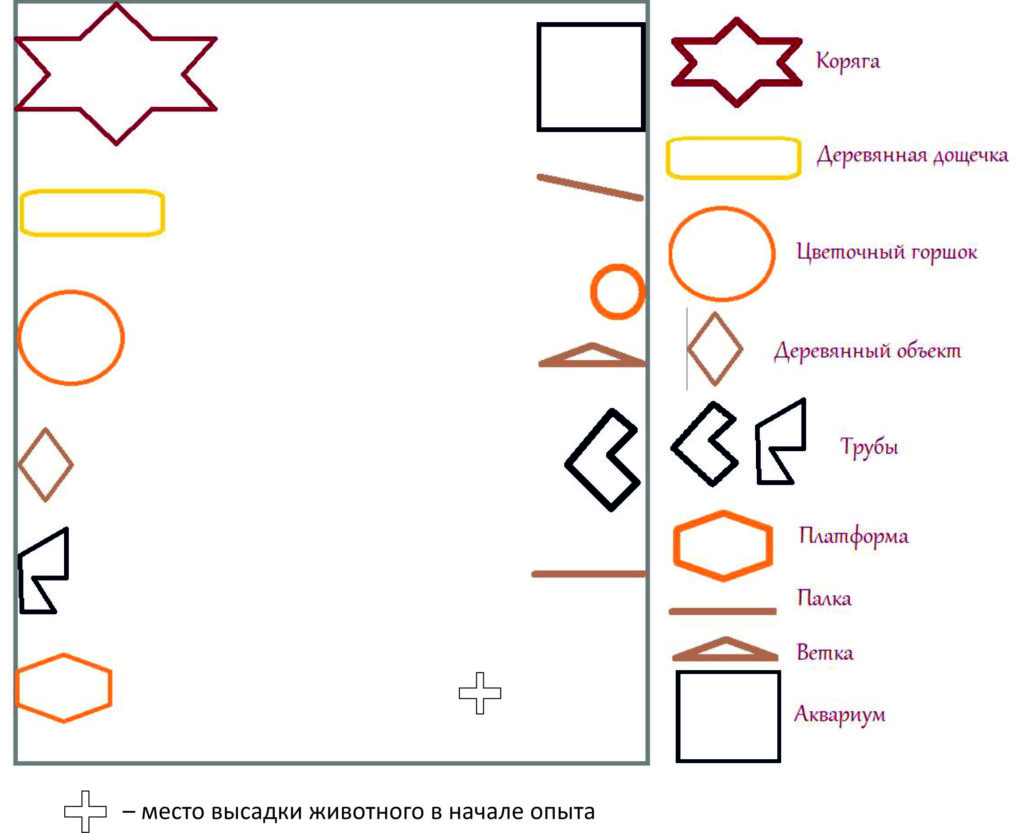

Для изучения поведения животных на незнакомой территории использовалась несколько модифицированная методика «Открытое поле». Опыты проводились 16 октября 2017 года после кормления сурикат. Размеры тестового манежа составили 1210х150 см.

В экспериментах было задействовано 6 животных – 2 самки (Тара и Леля) и 4 самца (Хобот, След, Дымок, Финист).

Сурикаты по одному помещались в «открытое поле» на 5 минут, при этом в начале опыта особи высаживались на одно и то же место.

В манеже находилось 12 предметов (табл. 3). Выбирались предметы парами: сходные по материалу и форме, но существенно различающиеся по размерам (маленький и большой), исключением явились коряга, аквариум с тритонами и камень, не имевшие пар. Схема размещения предметов в тестовом манеже приведена на рисунке 1.

Предметы, установленные в манеже в экспериментах «Открытое поле»

Таблица 3

После проведенного опыта пол и предметы протирали хлоргексидином для устранения запаха предыдущего животного.

Всего было поставлено 6 опытов.

Действия сурикат в ходе эксперимента фиксировались цифровой видеокамерой SONY DCR-SX85, закреплённой на штативе. В дальнейшем данные видеосъемки анализировали, фиксируя все действия сурикат, а также продолжительность производимых действий. Обработка полученных данных велась в программе Microsoft Office Excel 2007.

Серия опытов «Предметы»

Изучение поведения сурикат при предъявлении им предмета

В данной серии экспериментов с двумя группами животных (Финист и Тара; След, Дымок и Леля), а также с Хоботом было проведено по три опыта. В ходе каждого из них сурикатам предъявлялся новый объект. Нами были использованы следующие предметы: керамический диск высотой 6 см и диаметром 26 см, бревно диаметром около 8 см и длиной 20 см, а также ветка диаметром 2 см и длиной 35 см.

Эксперименты проводились в дневное и утреннее время, после кормления животных. Объект перед помещением его в вольер обрабатывали хлоргексидином для устранения посторонних запахов.

В начале каждого опыта объект помещался в вольеру сурикат, после чего в течение 5 минут все действия животных фиксировались с помощью видеокамеры. Использовалась цифровая видеокамера SONY DCR-SX85, закреплённая на штативе, на расстоянии от вольера в 1,5 м. Во время опытов в помещении, где они проводились, посторонние лица не присутствовали. Общая длительность всех видеозаписей – 45 минут. В дальнейшем данные видеосъемки анализировали, фиксируя все действия сурикат по отношению к предъявленным предметам. Действия каждого члена группы учитывали отдельно.

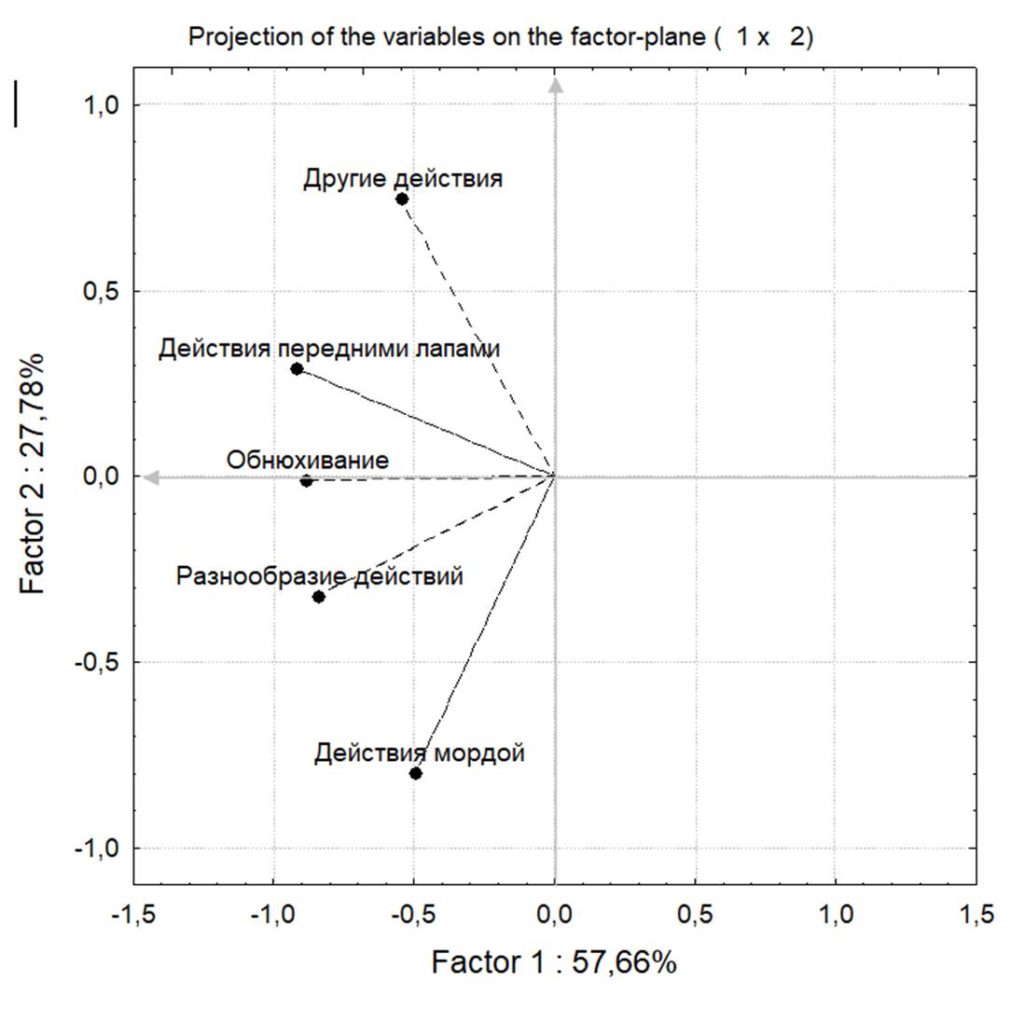

Для оценки поведения животных при наблюдениях подсчитывалось встречаемость у животного каждого элемента исследовательской активности, суммарное число действий у каждой особи за время теста, количество различных элементов (разнообразие действий), совершенных особью по отношению к объекту. Полученные данные были обработаны методом главных компонент с использованием пакета статистических программ STATISTICA 6.0. В качестве признаков выступали группы элементов, объединенных по способу их выполнения (обнюхивание, действия передними лапами, действия мордой, другие действия (маркировка, заваливание у предмета и т.п. редко встречающиеся элементы), а также такой показатель, как разнообразие репертуара. Объектами являлись особи.

Результаты

Поведение сурикат в серии тестов «Запахи»

Поведение сурикат группы № 1

Эксперимент «Без запаха»

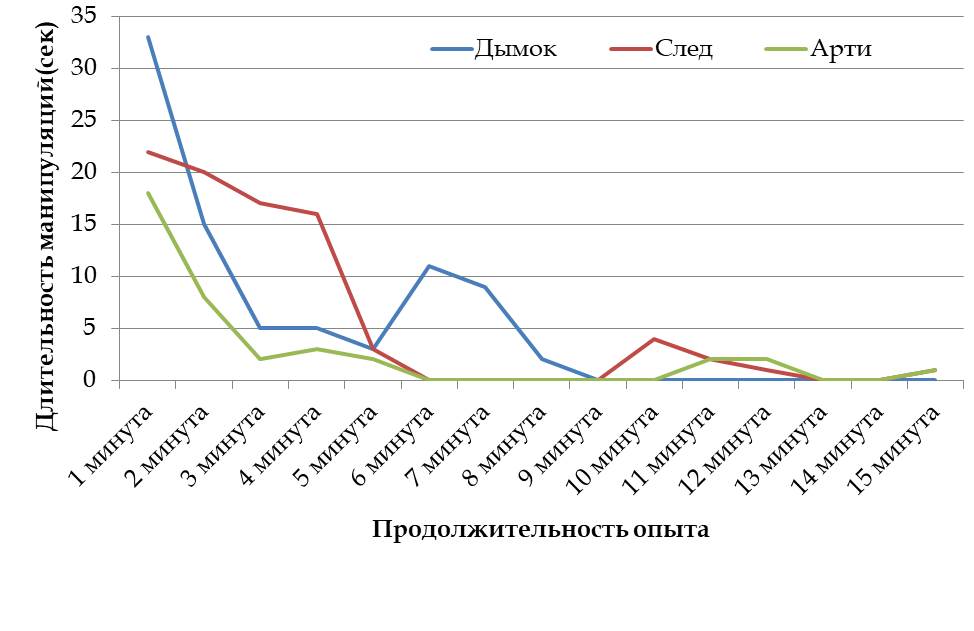

Наиболее активной особью в эксперименте оказался Дымок. В первую минуту он манипулировал с объектами в течение 33 секунд, затем наблюдался спад активности до 5 минуты (3 с манипуляций). На шестой минуте активность увеличилась до 11 секунд, после чего последовало понижение интереса к предметам. Последний контакт с шариками наблюдался на восьмой минуте (2 с). След проявил активность в первые четыре минуты (22, 20, 17, 16 секунд соответственно), после чего последовала потеря интереса. Следующие контакты с носителями запаха наблюдались на десятую минуту (4 с), после чего активность вновь снизилась. Арти интересовался мячиками в 1 минуту (17 с), после чего последовал спад активности до 3 минуты (2 с), кратковременное повышение к четвёртой минуте (3 с) и дальнейшая потеря интереса. В следующий раз особь вернулась к предметам на 11-12-ой минуте (2 с), последний зафиксированный контакт последовал на 15-ой минуте (1 с).

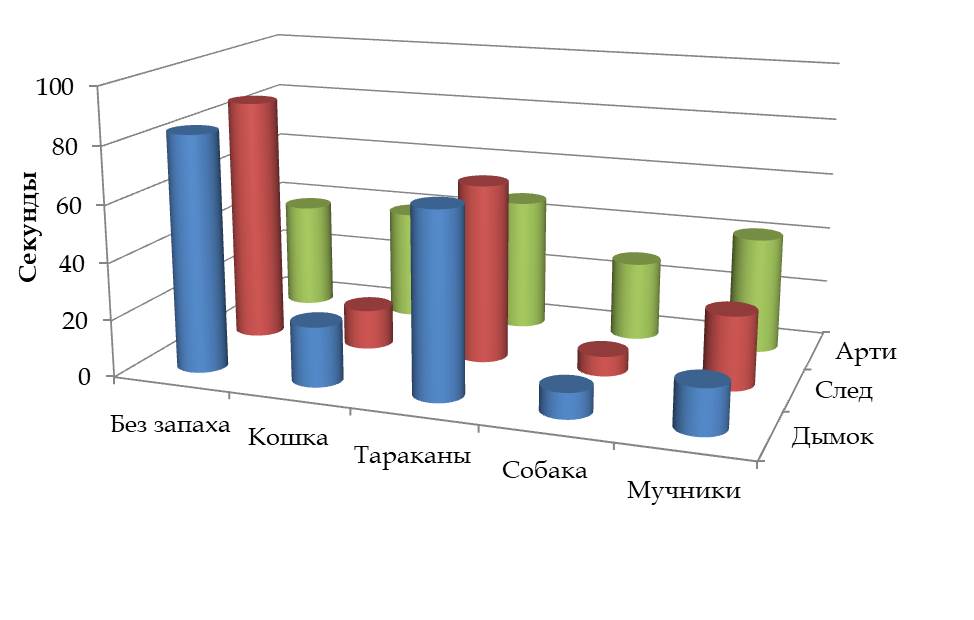

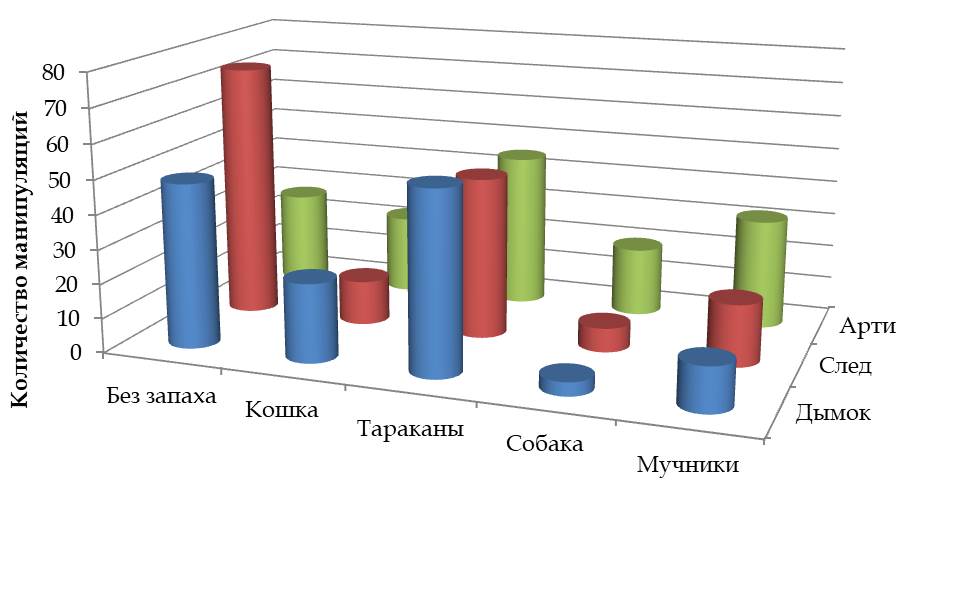

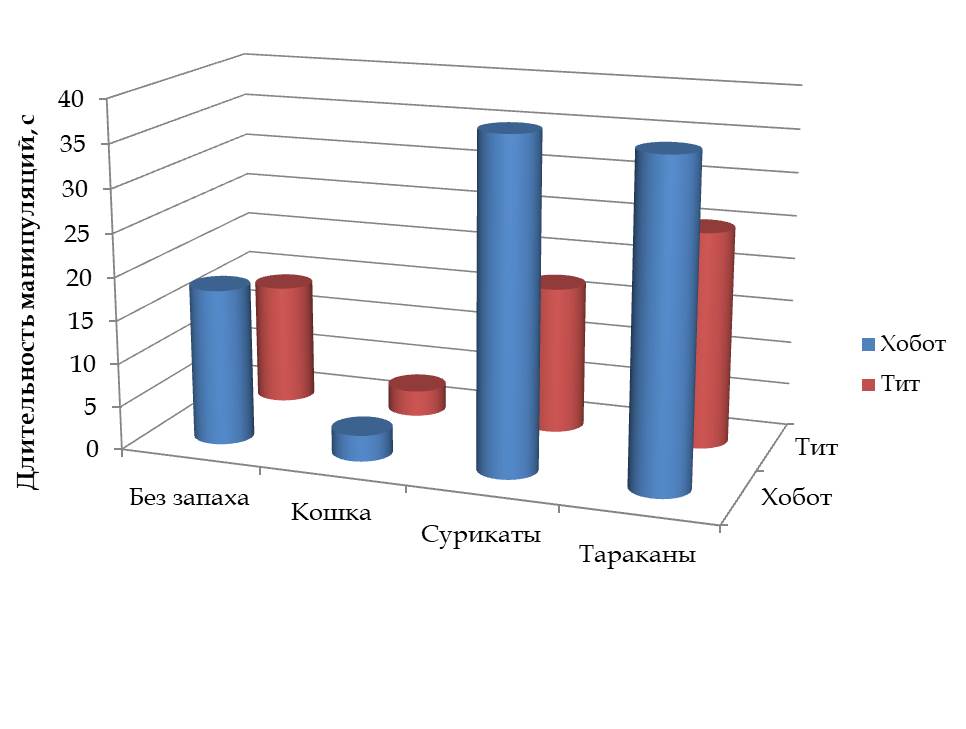

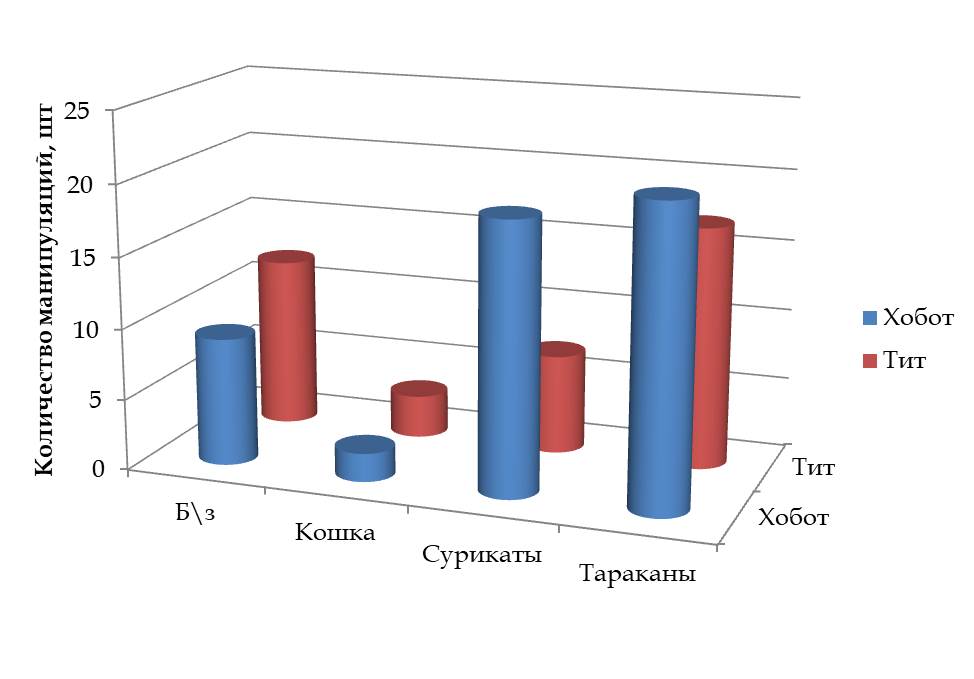

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из первой группы в течение тестового времени, представлена на рис. 2. Количество манипуляций, совершенных животными за опыт, и суммарная продолжительность интереса к носителю запаха отражены на рис. 3. и рис. 4. соответственно.

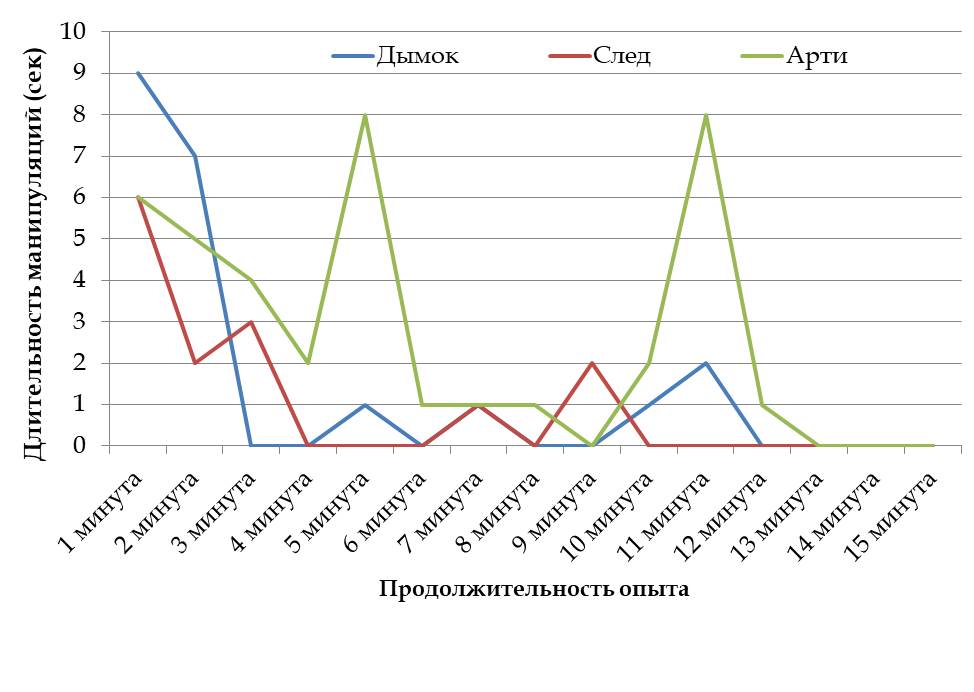

Эксперимент «Запах кошки»

Наиболее активная особь в данном опыте – Арти. Наибольший интерес он проявил к носителю запаха на 5-ой и 11-ой минуте (8 с). Дымок проявил наибольшую среди особей активность в первую минуту (9 с), после чего последовало понижение до 7 секунд во вторую минуту, а затем суриката не проявляла интереса до 5 минуты (1 с). В последний раз особь манипулировала с мячиками на 11-ой минуте (2 с). След манипулировал с шариками в первую минуту 6 секунд, во вторую – 2, в третью – 3 секунды. Следующее проявление активности было на 7 минуте (1 сек манипуляций) и последнее – на 9 минуте (2 с). Сурикаты в течение всего опыта проявляли беспокойство: забивались в угол, прижимались друг к другу, совершали ориентировочные стойки.

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из первой группы в течение тестового времени, представлена на рис. 5. Количество манипуляций, совершенных животными за опыт, и суммарная продолжительность интереса к носителю запаха отражены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.

Эксперимент «Запах тараканов»

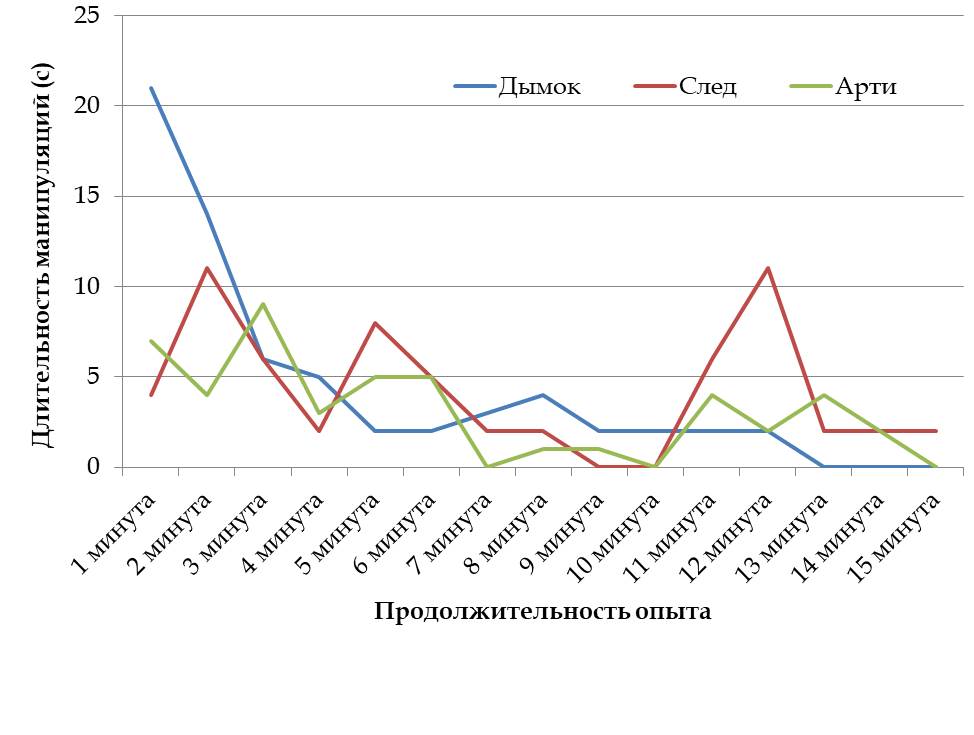

Дольше всего Дымок манипулировал с мячиками в первую минуту (21 с), после чего длительность манипуляций не превышала 6 секунд и с 13 минуты вовсе прекратилась.

Наибольший интерес След проявил в 12-ю минуту (11 с) и далее до конца эксперимента продолжительность его манипуляций составляла 2 секунды в минуту, всплески активности наблюдались во 2 минуту (11 с) и 5 минуту (8 с).

Арти больше всего интересовался объектами на 3 минуте (9 с), после чего длительность манипуляций не превышала 5 секунд. Последняя манипуляция была на 13 минуте.

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из первой группы в течение тестового времени, представлена на рис 6. Количество манипуляций, совершенных животными за опыт, и суммарная продолжительность интереса к носителю запаха отражены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.

Эксперимент «Запах собаки»

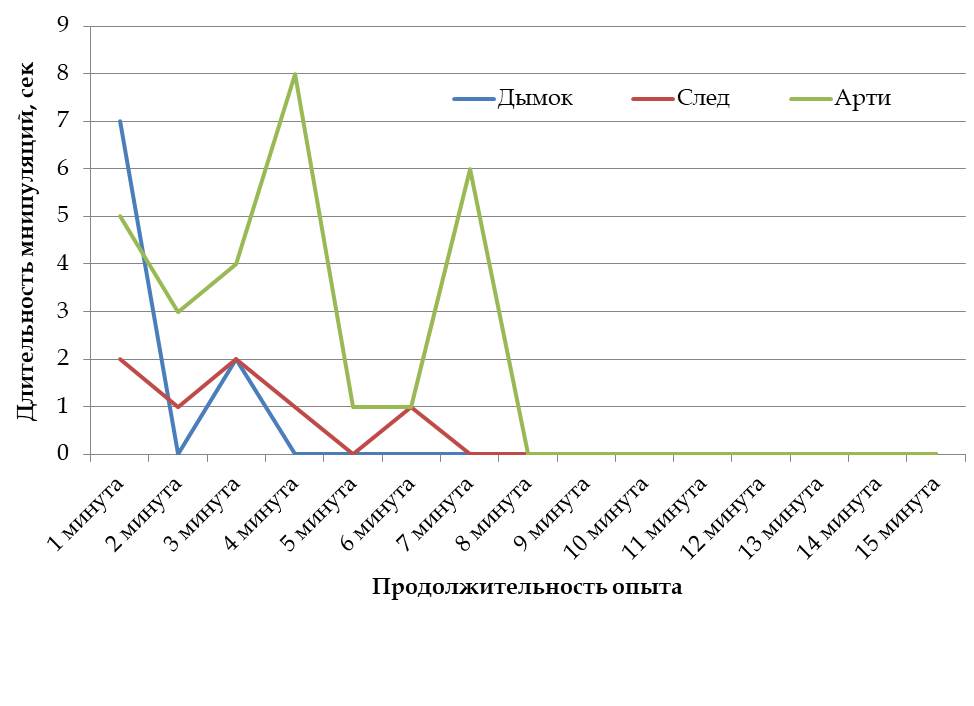

Дымок манипулировал с мячиками дважды: в 1ую минуту (7 с) и в третью (2 с). Арти дольше всего контактировал с ними в четвёртую минуту (8 с) и в седьмую (6 с), после чего особь не касалась мячика. След не касался мячиков дольше 2 секунд. Последний контакт был в 6 минуту (1 с).

Сурикаты в течение всего опыта проявляли беспокойство: забивались в угол, прижимались друг к другу, совершали ориентировочные стойки.

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из первой группы в течение тестового времени, представлена на рис 7. Количество манипуляций, совершенных животными за опыт, и суммарная продолжительность интереса к носителю запаха отражены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.

Эксперимент «Запах мучников»

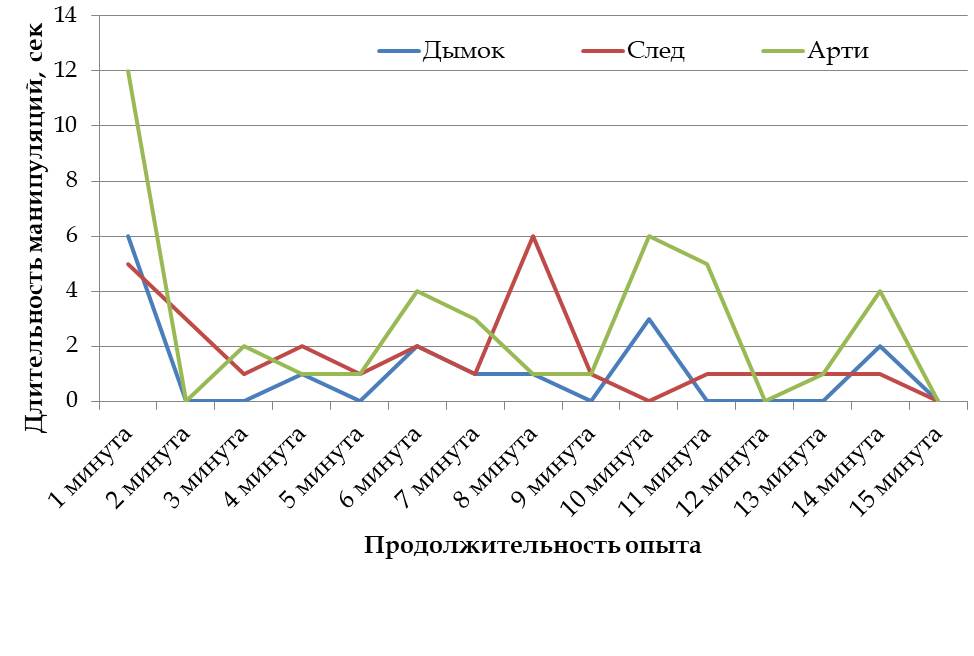

Наибольшую активность в опыте проявлял Арти. В первую минуту он манипулировал с шариками 12 секунд, после чего интерес к объектам пропал. В дальнейшем повышение активности фиксировалось каждые 4 минуты с последующим спадом.

Дымок дольше всего манипулировал с мячиками в 1 минуту (6 с), после чего активность не превышала отметки 3 секунд.

След в первую минуту контактировал с носителями запаха 5 секунд и далее его активность по отношению к мячикам не превышала 2 секунд. Скачок интереса произошёл на 9 минуте (6 с).

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из первой группы в течение тестового времени, представлена на рис 8. Количество манипуляций, совершенных животными за опыт, и суммарная продолжительность интереса к носителю запаха отражены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.

На основе полученных результатов можно сказать, что по временным показателям:

- Арти проявлял наибольшую активность в опыте с запахом тараканов, наименее интересными ему были мячики с запахом собаки;

- Следу были интересны мячики с запахом тараканов и без запаха, минимальная продолжительность манипуляции была зарегистрирована у него с шариками с запахом собаки;

- Дымку были интересны шарики с запахом тараканов и без запаха, наименее он был заинтересован в опыте с запахом собаки.

По количеству манипуляций:

- Арти был заинтересован в опыте с запахом тараканов, не интересен ему был запах собаки;

- Следу были интересен запах тараканов и мячики без запаха, почти не манипулировал с шариками с запахом кошки.

- Дымок чаще всего манипулировал с шариками с запахом тараканов, неинтересен был ему запах собаки.

То есть, и временные и количественные показатели в реакции сурикат на различные запахи практически совпадают.

Для точного определения, есть ли достоверные различия между особями, мы воспользовались статистикой, а именно – критерием Манна-Уитни (данный критерий позволяет использовать малое количество особей для сравнения параметров (Сидоренко, 1996, Савельев, 2017).

Как следует из результатов, у всех собей не было значимых различий в экспериментах «Без запаха» и «Запах тараканов» (критерий Манн-Уитни, р > 0,05). По временному показателю у особей не было различий в опыте «Запах кошки»; по количественному – в опыте «Запах собаки» (критерий Манн-Уитни, р > 0,05). Были выявлены небольшие различия по длительности манипуляций в эксперименте «Запах кошки» между Следом и Арти (критерий Манн-Уитни, р < 0,05); в эксперименте «запах мучников» – между Дымком и Арти критерий Манн-Уитни, р < 0,05). По количеству манипуляций также были выявлены небольшие различия в экспериментах «Запах мучников» между Дымком и Арти и в опыте «Запах собаки» между Дымком и Арти критерий Манн-Уитни, р < 0,05). Во всех этих случаях показатели Арти были выше.

Таким образом, нами было выявлено, что наибольшие различия в уровне исследовательской активности в данной серии экспериментов наблюдались между Дымком и Арти.

Поведение сурикат группы № 2

Эксперимент «Без запаха»

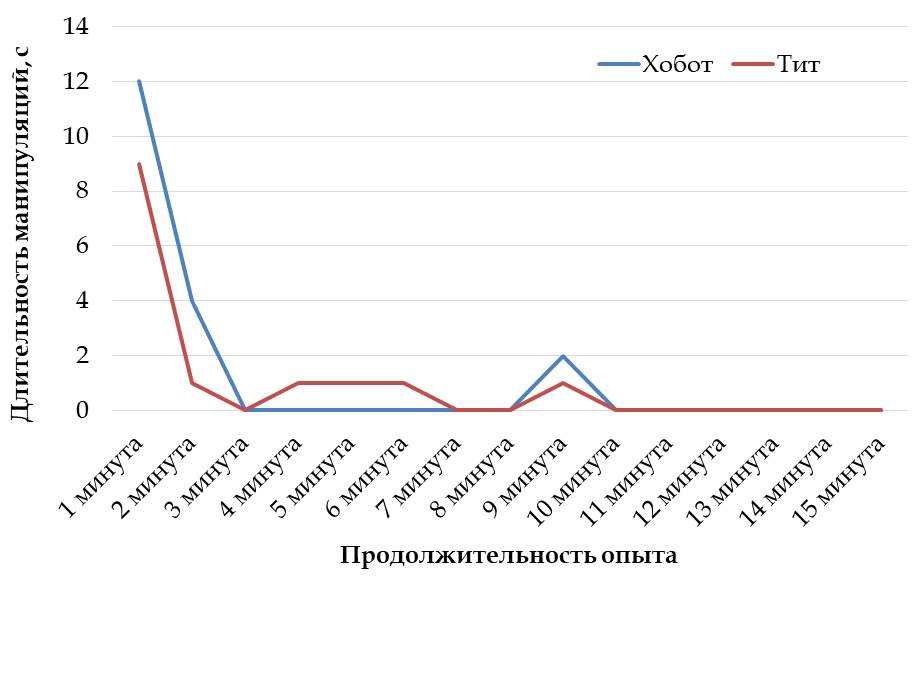

Наибольший интерес у Хобота мячики вызвали в первую минуту (12 с), после чего последовал спад. В следующий раз особь манипулировала с предметами только на 9-ой минуте (2 с).

Тит дольше всего манипулировал с шариками в первую минуту (8 с), после чего интересовался ими не более одной секунды.

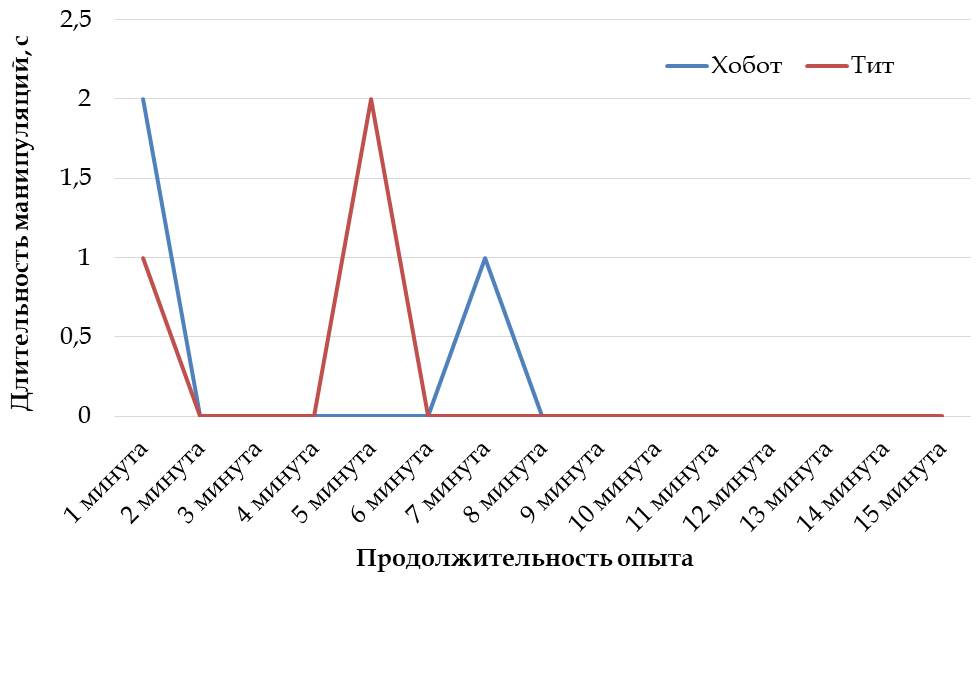

Эксперимент «Запах кошки»

За весь опыт особи подходили к шарикам только дважды. Хобот – в 1-ую (2 с) и 7-ую минуты (1 с); Тит – в 1-ую (1 с) и 5-ую минуты (2 с). Сурикаты периодически проявляли беспокойство: забивались в угол, прижимались друг к другу.

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из второй группы в течение тестового времени, представлена на рис 12. Суммарная продолжительность интереса к носителю запаха и количество манипуляций, совершенных животными за опыт, отражены на рис. 10 и рис. 11 соответственно.

Эксперимент «Запах чужих сурикат»

Тит интересовался мячиками в течение первых двух минут (7 и 10 с соответственно).

Хобот больше всего интересовался шариками в первую минуту (17 с), после чего активность особи по отношению к объекту постепенно понизилась (3-я минута – 1 с). На четвёртой минуте интерес вернулся на короткое время (12 с): после него сразу же последовал спад до 0.

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из второй группы в течение тестового времени, представлена на рис. 13. Количество манипуляций, совершенных животными за опыт, и суммарная продолжительность интереса к носителю запаха отражены на рис. 10 и рис. 11 соответственно.

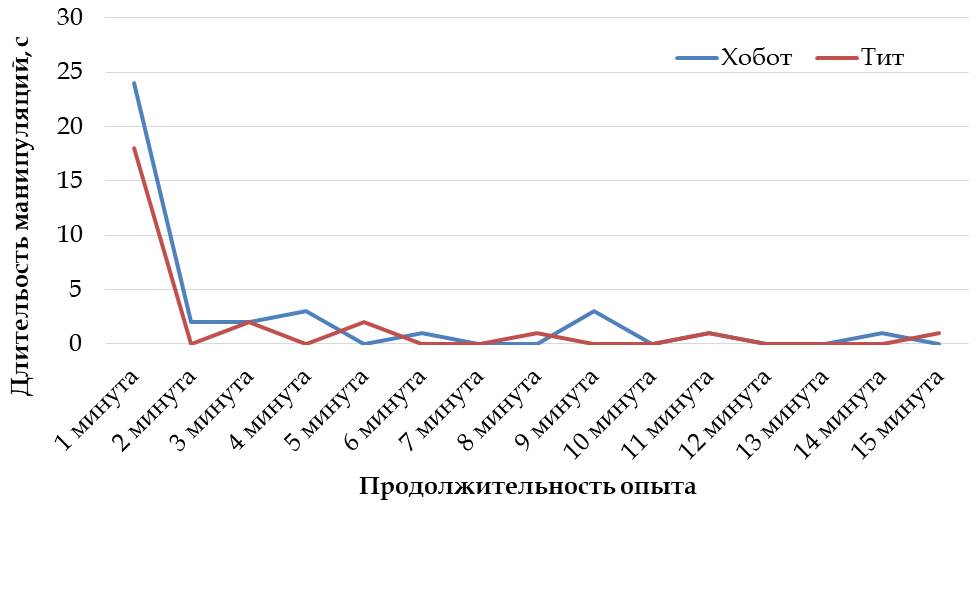

Эксперимент «Запах тараканов»

В течение всего эксперимента особи проявляли интерес к предмету. Наибольший интерес шарики вызывали у особей в первую минуту: Хобот манипулировал с ними 24 с, Тит – 18 с. После этого сурикаты не манипулировали с мячиками более четырёх секунд.

Динамика числа действий, совершенных по отношению к предмету сурикатами из второй группы в течение тестового времени, представлена на рис. 14. Количество манипуляций, совершенных животными за опыт, и суммарная продолжительность интереса к носителю запаха отражены на рис. 10 и рис. 11 соответственно.

В ходе экспериментов нами не было выявлено снижения интереса сурикат к предметам от первого опыта к последнему.

На основе полученных результатов можно сказать, что по временным показателям:

- Хобот проявил наибольшую активность в опыте с запахом сурикат, наименьшую – в опыте с запахом кошки.

- Титу были наиболее интересны мячики с запахом тараканов, наименее он интересовался объектами с запахом кошки.

То есть, и временные и количественные показатели в реакции сурикат на различные запахи практически совпадают.

Для точного определения, есть ли достоверные различия между особями, мы воспользовались критерием Манна-Уитни. Достоверных различий между сурикатами ни по одному из показателей не выявлено (критерий Манн-Уитни, р > 0,05).

Поведение сурикат в тесте «Открытое поле»

При проведении эксперимента «Открытое поле» нами было отмечено 13 различных действий сурикат из репертуара исследовательского поведения, а также два элемента маркировочного поведения по отношению к объектам, находящимся в тестовом манеже:

- Обнюхивание предмета

- Обнюхивание предмета с залезанием на него

- Обнюхивание предмета с манипуляцией лапами

- Обнюхивание предмета в стойке с опорой на предмет

- Ориентировочная стойка

- Ориентировочная стойка у предмета

- Ориентировочная стойка с опорой на предмет

- Полустойка

- Залезает на предмет

- Скребет предмет

- Трогает предмет лапой

- Заглядывает внутрь

- Пролезает через предмет (элемент наблюдался при исследовании сурикатами труб разного диаметра)

- Метка плечом

- Метка боком

Эти действия нами были объединены в следующие группы:

- обнюхивание предмета (В неё вошли: обнюхивание предмета, обнюхивание предмета с залезанием на него, обнюхивание предмета с манипуляцией лапами, обнюхивание предмета в стойке с опорой);

- стойки (стойка, стойка у предмета, стойка с опорой на предмет, полустойка, обнюхивание предмета в стойке с опорой на предмет);

- другое (скребет предмет, залезает на предмет, трогает предмет лапой, заглядывает внутрь, пролезает);

- мечение (метка плечом, метка боком).

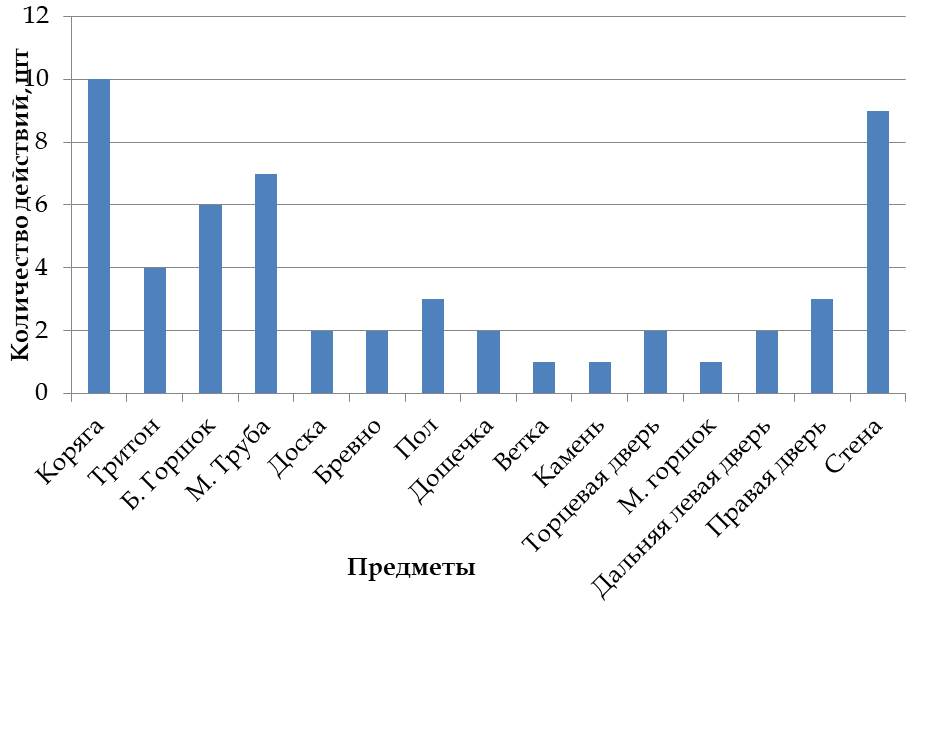

Для каждой особи мы подсчитали, какие действия и сколько раз она совершала. На основе полученных данных можно сказать, что наиболее часто совершаемым действием у всех особей было обнюхивание предмета. Далее, по частоте появления, следуют стойки (для Финиста, Дымка, Тары и Лели); для Следа и Хобота – категория «другое». Наиболее редко встречалось проявления маркировочной активности, которые были зарегистрированы нами только у трёх особей: Дымка, Хобота и Тары.

Поведение Финиста

При высадке в тестовый манеж Финист сразу же направился в самый дальний угол. После изучения находившихся там предметов (коряга, аквариум с тритонами) суриката предпочитала перемещаться вдоль стен, по ходу движения изучая встречающиеся предметы. После первых тридцати секунд особь стала пересекать середину манежа.

Большую часть времени эксперимента особь провела, совершая различные действия по отношению к предмету (65% от всего времени опыта).

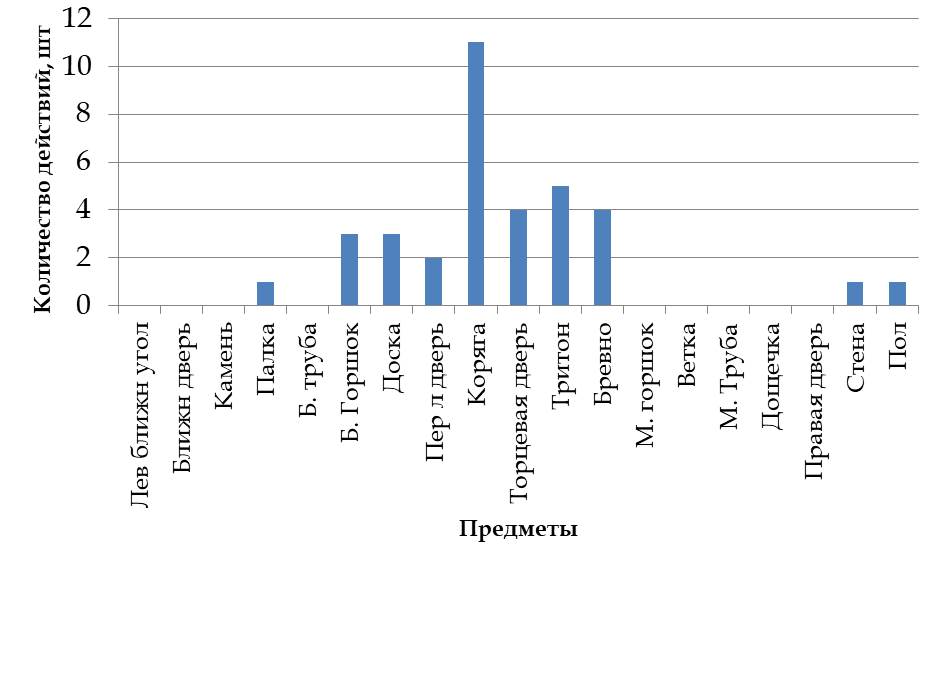

Наибольший интерес по количеству действий у особи вызвала коряга (11 действий), следующий после неё объект – аквариум с тритонами (5 действий). Не взаимодействовал с камнем, веткой, большой и малыми трубами, дощечкой, маленьким цветочным горшком (рис. 15).

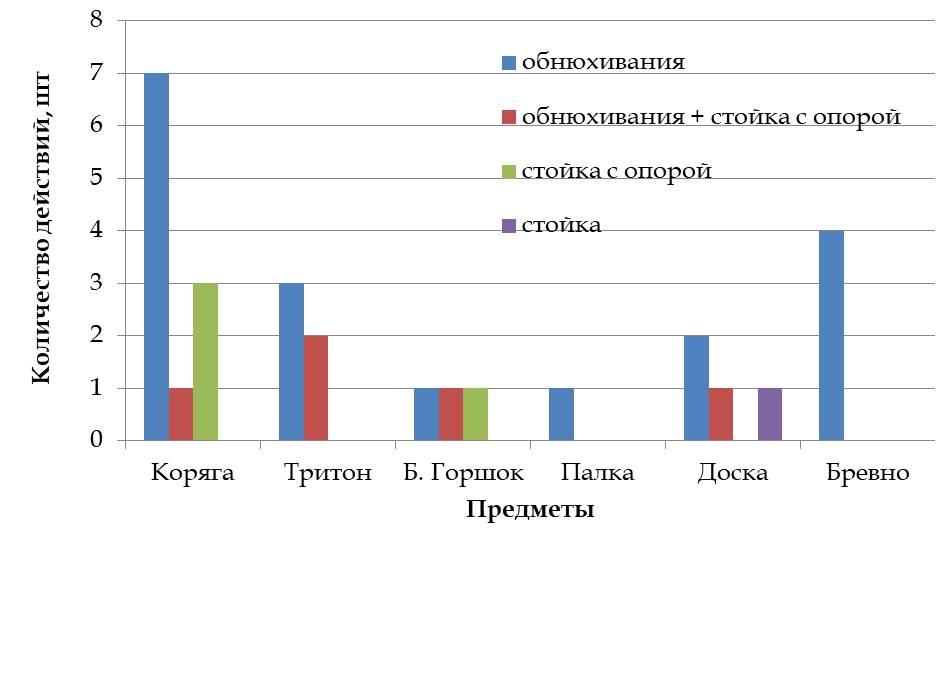

Максимальное количество действий у Финиста было отмечено по отношению к коряге и большому цветочному горшку. К ним были применены такие действия, как: обнюхивание, стойка с опорой на предмет, обнюхивание предмета в стойке с опорой на него (рис. 16).

Чаще всего особь обнюхивала предметы (24 раза); следующим по частоте встречаемости действием явилась стойка с опорой на предмет (5 раз). Не встречались такие действия, как: обнюхивание предмета с манипуляцией передними лапами, стойка у предмета, стойка на предмете, стойка, скребет, залезает на предмет, заглядывает, пролезает сквозь, засовывание головы, трогает лапой. Не было зафиксировано мечения объекта и проявления смещенной активности.

Поведение Тары

При высадке в тестовый манеж суриката исследовала близлежащие предметы, преимущественно передвигаясь по центру и многократно пересекая его. Перемещения по новой территории перемежались со стойками и полустойками, особенно часто они встречались на 3ей и 4-ой минуте (5 действий за минуту). Несколько раз зверёк останавливался и оглядывался по сторонам, описывал круги.

Большую часть времени эксперимента Тара провела в перемещениях (77% от всего времени опыта) и 23% от всего времени опыта было затрачено на действия. Наибольший интерес для особи по количеству действий, совершенных по отношению к предмету, вызвал аквариум с тритонами (10 действий), после него – коряга (9 действий). Никакого интереса не вызвали палка и ветка (рис. 17). К коряге и аквариуму с тритонами было применено по три различных действия: к коряге обнюхивание, стойка с опорой и метка плечом, к аквариуму с тритонами обнюхивание, обнюхивание в стойке с опорой, стойка с опорой (рис. 18).

В первую минуту Тара пометила корягу плечом. Случаев проявления смещённой активности нами не было зафиксировано.

Поведение Хобота

При высадке на территорию Хобот первым делом исследовал близлежащие предметы, неоднократно пересекая по пути от одного к другому середину манежа. Перемещения перемежались с полустойками (1 шт.) и стойками (2 шт.) во вторую минуту.

Чуть больше половины (58%) времени эксперимента особь потратила на перемещения, 42% – на действия.

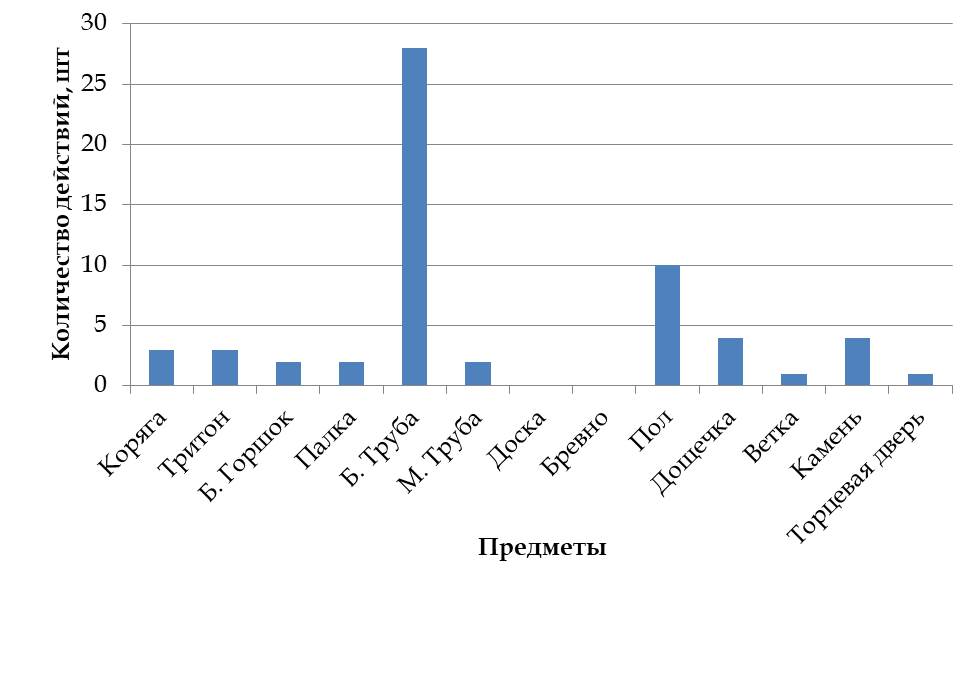

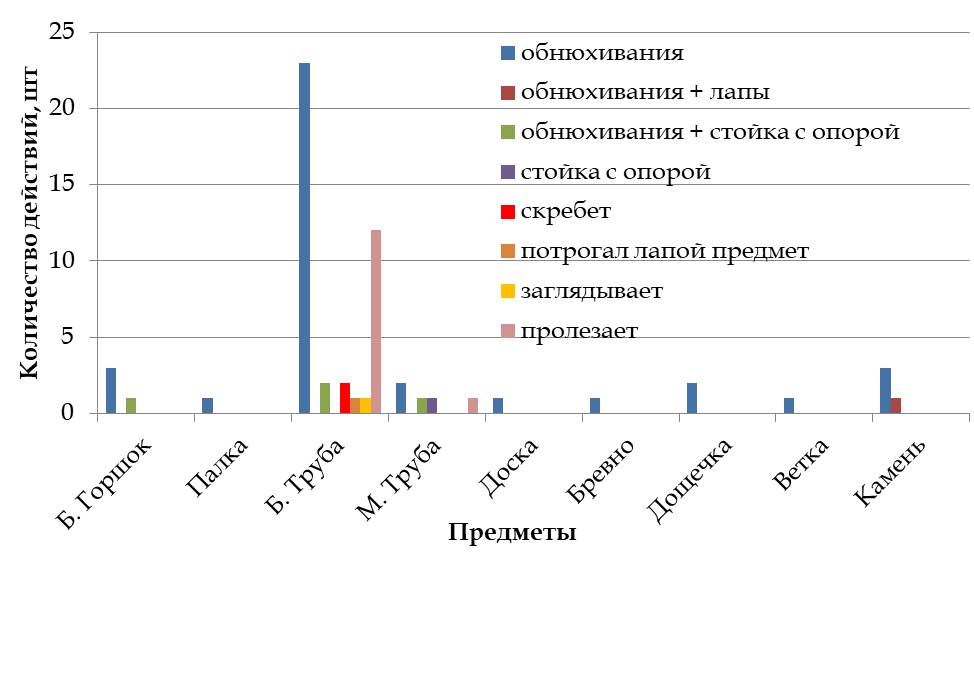

Наибольший интерес для Хобота представляла большая труба. По отношению к этому предмету он совершил максимальное количество действий (28 действий). Никакого интереса не вызвало бревно и наименьший интерес был к ветке (1 действие) (рис. 19).

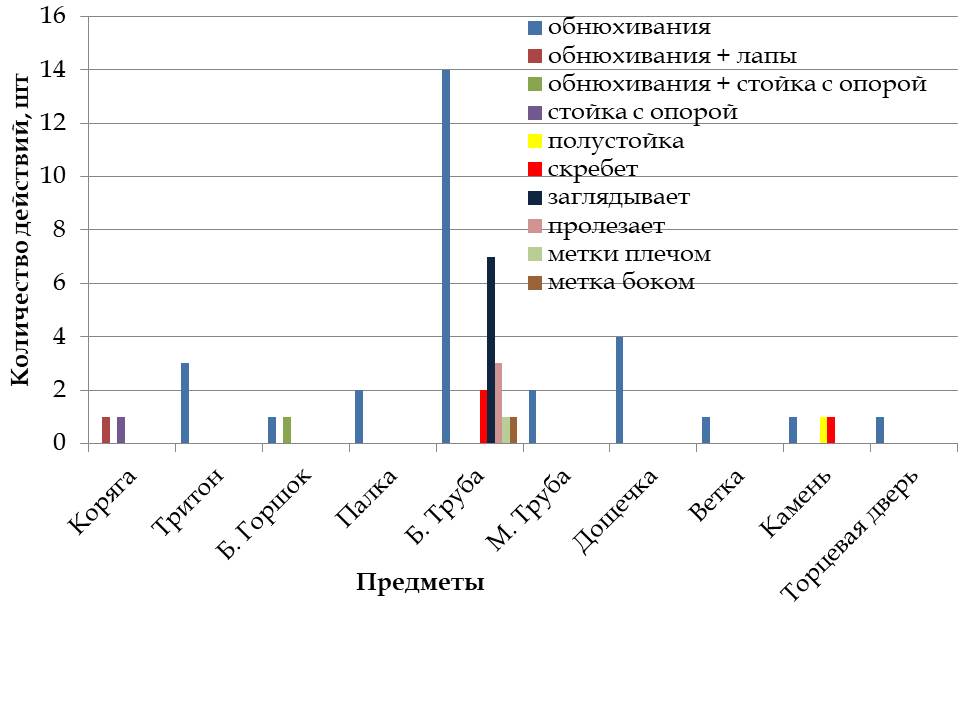

Максимальное разнообразие действий также наблюдалось у данной особи по отношению к большой трубе (обнюхивание, скребет, заглядывает, пролезает, метка плечом, метка боком) (рис. 20).

За опыт особь дважды маркировала большую трубу: плечом (3 мин.) и боком (4 мин.). Случаев проявления смещённой активности нами зафиксировано не было.

Поведение Лели

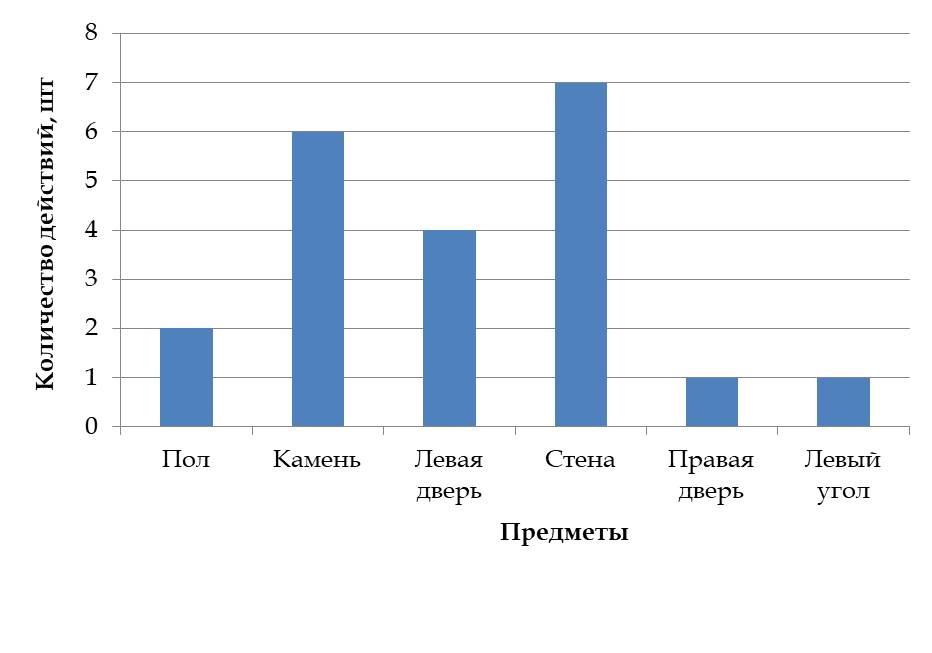

В опыте особь вела себя крайне беспокойно. При высадке в манеж она сначала не исследовала предметы, а перемещалась вдоль стены и постоянно подавала звуковые сигналы. В дальнейшем Леля также двигалась только вдоль стен и исследовала только предметы, расположенные вблизи от места высадки. Она скребла и обнюхивала стены, углы, пол, забиралась на камень. С середины эксперимента и до его конца суриката постоянно и громко подавала звуковые сигналы, носилась по манежу, ближе к концу опыта перемещения чередовались со стойками.

Большую часть эксперимента (78% от его продолжительности) особь провела в перемещениях, лишь 22% было затрачено на действия.

Из предложенных нами предметов особь интересовалась только камнем (6 действий) (рис. 21) , к нему было применено 4 различных действия: обнюхивание, обнюхивание с залезанием на предмет, обнюхивание с манипуляцией лапами, стойка с опорой. Случаев мечения и смещённой активности отмечено не было.

Поведение Следа

При высадке на новую территорию След исследовал ближайшие к месту высадки объекты: стены, пол, камень. Далее он продвигался вдоль стены до большого цветочного горшка, после чего пересек центр манежа и двигался вдоль правой стены, обнюхивая встречающиеся объекты. Исследование манежа сурикатой не перемежалось с какими либо остановками.

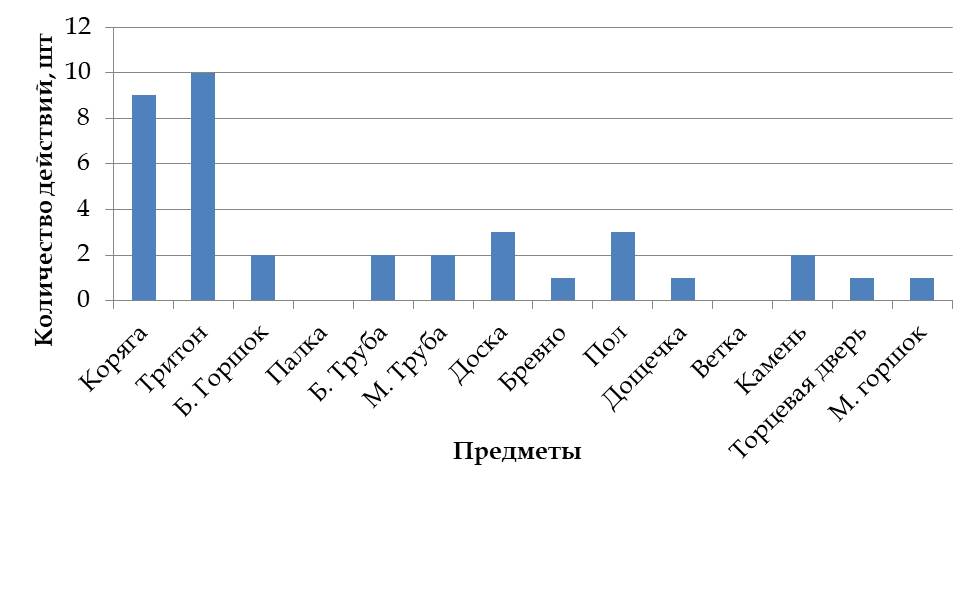

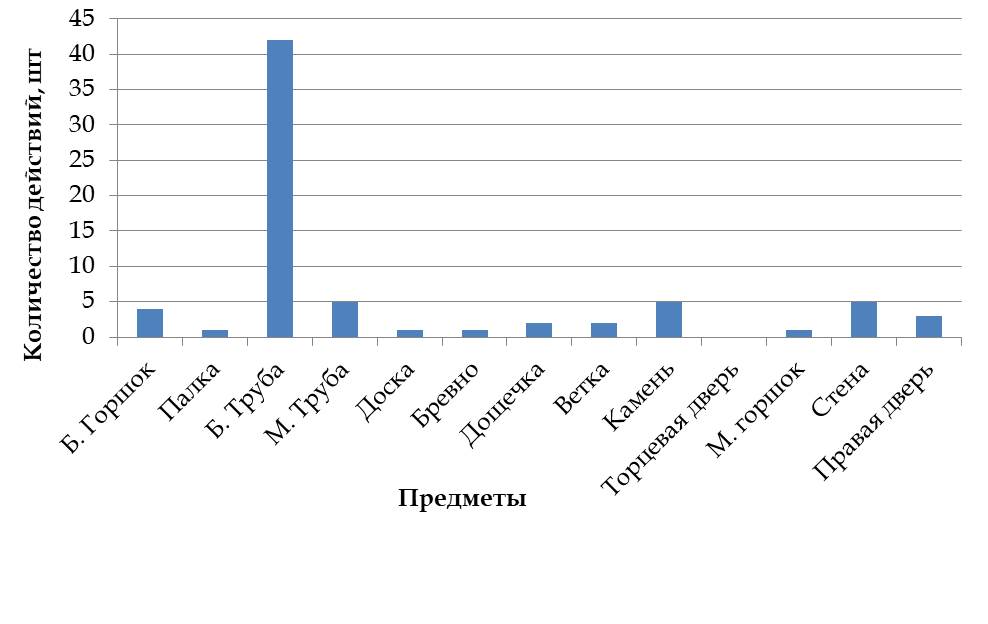

Большую часть эксперимента особь провела в перемещениях (70% от времени всего опыта).

Наибольший интерес для Следа представила большая труба (рис. 22). Именно по отношению к ней он совершил больше всего действий (42). Максимальное разнообразие действий также отмечено по отношению к этому объекту (6 различных действий: обнюхивание, обнюхивание в стойке с опорой, скребет, трогает лапой предмет, заглядывает внутрь, пролезает сквозь). Количество действий, совершенных по отношению к другим объектам отражена на рис. 22.

Чаще всего След обнюхивал предмет, этот элемент был зарегистрирован 46 раз. Следующее по частоте встречаемости действие – «пролезает» (13 раз). Встречаемость других элементов представлена на рис. 23. Смещенной активности выявлено не было.

Поведение Дымка

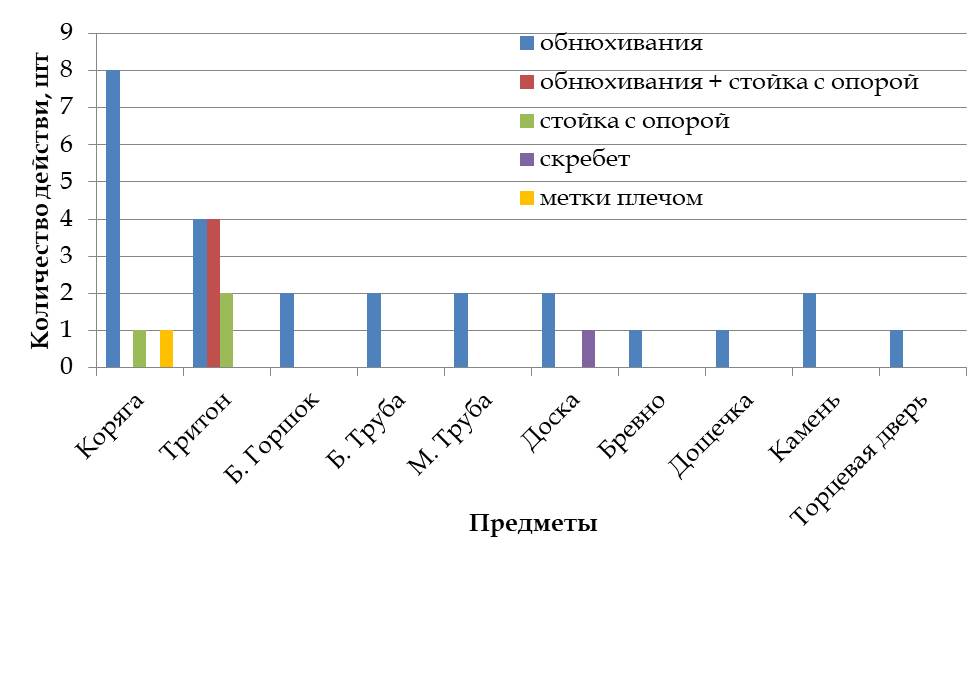

Изучение манежа Дымок начал с обнюхивания правой, ближней к нему, стены, вдоль которой он в основном двигался и в дальнейшем при исследовании объектов. Нами было отмечено, что суриката в первую минута эксперимента иногда после исследования какого-либо объекта замирала. К середине второй минуты Дымок начал при перемещении пересекать середину коридора. Продолжительность передвижений особи сопоставима с длительностью производимых ею действий (57% от времени всего эксперимента и 43% соответственно).

Судя по количеству совершенных действий наибольший интерес для Дымка представляла коряга (10 действий), следующий за ней предмет – малая труба (7 действий). Не взаимодействовал с большой трубой и палкой (рис. 24). Больше всего различных действий особь совершила по отношению к малой трубе (обнюхивает, обнюхивает предмет в стойке с опорой на него, заглядывает внутрь).

Чаще всего Дымок обнюхивал предмет. Следующим по частоте встречаемости действием явилось обнюхивание в стойке с опорой (рис. 25). Однократно наблюдалось мечение аквариума с тритонами плечом. Смещенной активности не было выявлено.

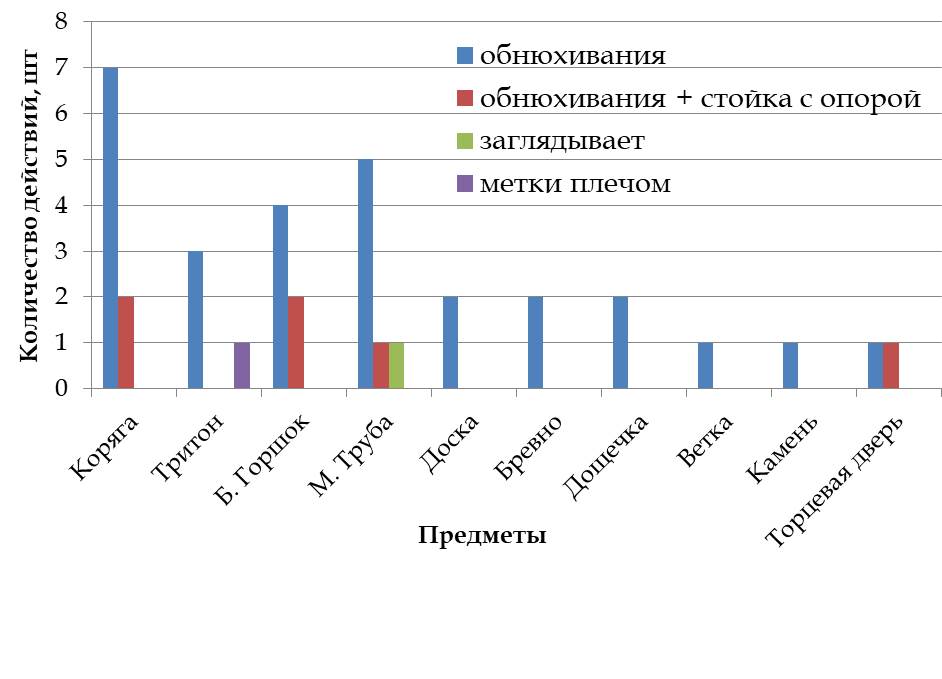

Поведение сурикат в тестах с предъявлением предметов

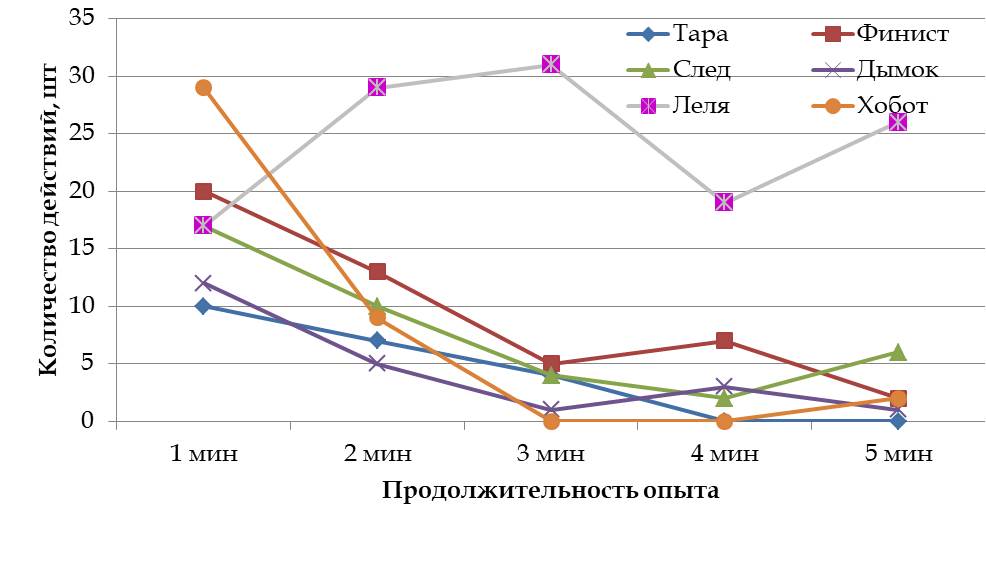

Поведение сурикат при предъявлении им бревна

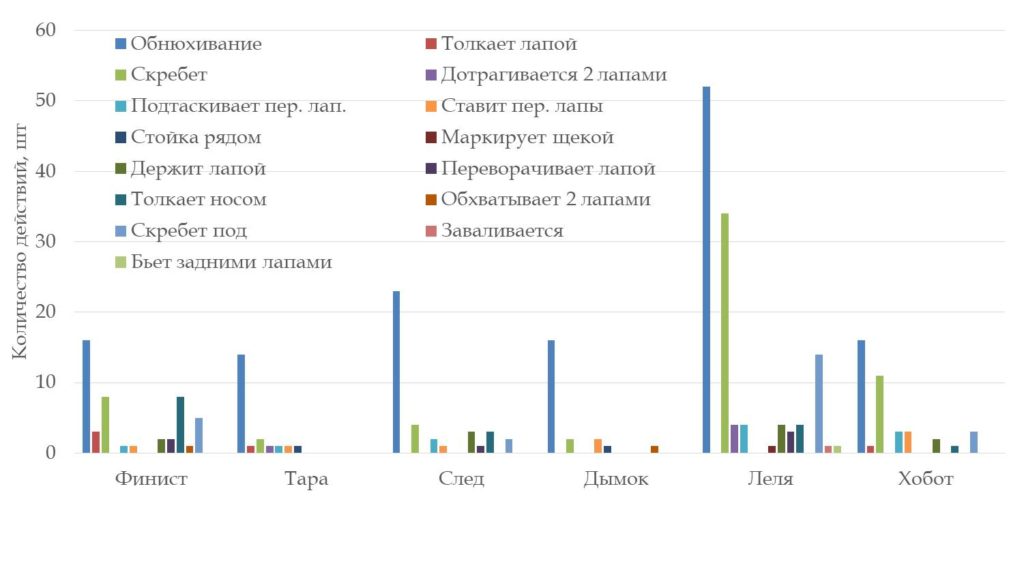

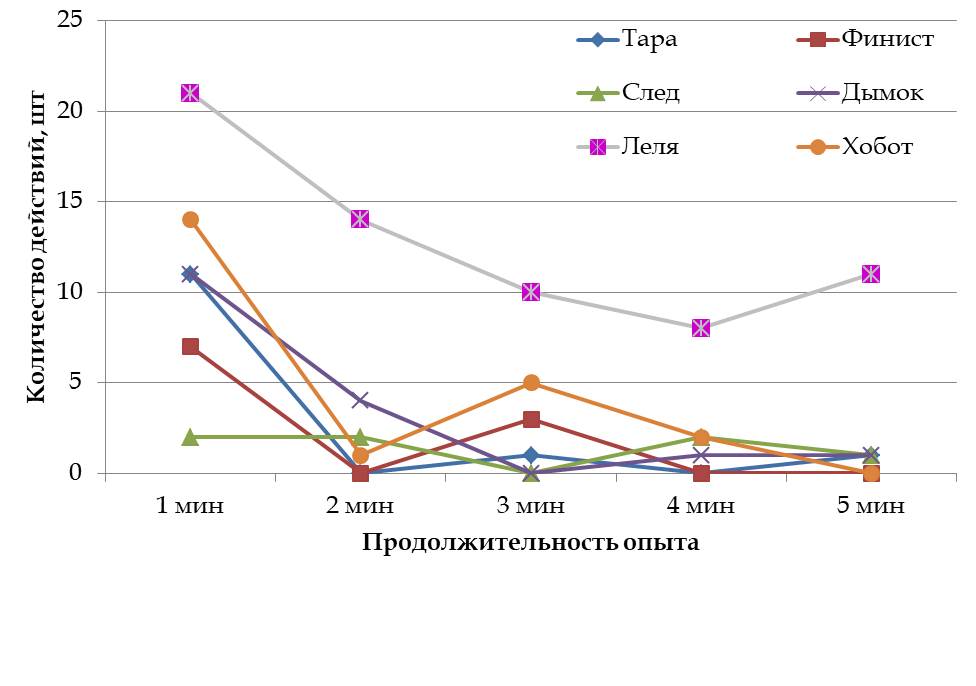

Особи из всех групп проявили интерес к предмету с первого момента его появления в вольере. У всех особей, кроме Лели, наибольший интерес к бревну был проявлен в первую минуту. От первой минуты к последней количество действий, совершаемых по отношению к объекту, постепенно уменьшалось у всех сурикат, кроме Лели (рис. 26).

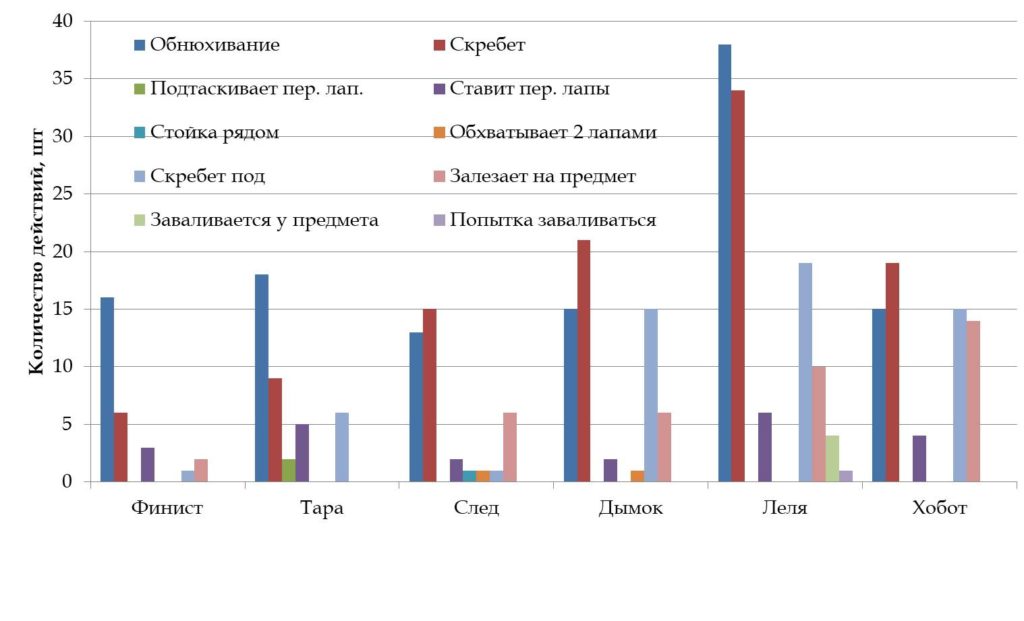

В ходе данного эксперимента репертуар действий сурикат был представлен 15 элементами: обнюхивает, толкает лапой, скребет, дотрагивается лапой, подтаскивает, ставит передние лапы на предмет, ориентировочная стойка, маркирует щекой, держит лапой, переворачивает, толкает носом, обхватывает двумя лапами, скребет под предметом, заваливается перед предметом, бьёт предмет задними лапами.

Эти действия мы разделили по следующим группам:

- Обнюхивание

- Действия передними лапами (толкает лапой, скребет, дотрагивается лапой, подтаскивает, ставит передние лапы на предмет, держит лапой, переворачивает, обхватывает двумя лапами, скребет под)

- Действия мордой (толкает носом)

- Другие действия (стойка рядом, маркирует, заваливается, бьёт задними лапами).

Наиболее полный набор действий встретился у Лели (11 из 15). Далее, по убыванию: Финист (10), След (8), Хобот (8), Тара (7), Дымок (5). Только у Лели встречалась маркировка предмета щекой и такие действия, как «заваливается» и «бьёт задними лапами».

Наиболее активной особью по количеству совершённых действий также оказалась Леля (122 действия за опыт), после неё – Финист (47 действий), Хобот (40 действий), След (39 действий), Дымок (22 действия) и самой неактивной особью оказалась Тара (21 действие).

У всех особей встречался такой элемент, как «обнюхивание» (у Финиста – 16 раз, у Тары – 14 раз, у Следа – 23, у Дымка – 16, у Лели – 52, у Хобота – 16) и «скребет» (у Финиста – 8 раз, у Тары – 2 раза, у Следа – 4 раза, у Дымка – 2 раза, у Лели – 34 раза, у Хобота – 11 раз). Следует отметить, что у всех задействованных в опытах зверьков именно эти два элемента оказались наиболее часто встречающимися.

Реже всего встречались такие действия, как: обхватывает передними лапами и стойка рядом. Каждый из этих элементов был отмечен у только двух животных, у каждого лишь по одному разу. Стойка рядом с предметом встречалась у Тары и Дымка; обхватывание предмета лапами фиксировалось для Финиста и Дымка. Также к редко встречающимся действиям можно отнести «дотрагивается двумя лапами» (в сумме оно встречалось 5 раз), которым пользовались только Тара и Леля (рис. 27).

Маркировочное поведение было отмечено только у Лели (1 раз маркировка предмета щекой). Смещенной активности не было выявлено ни у одной из особей.

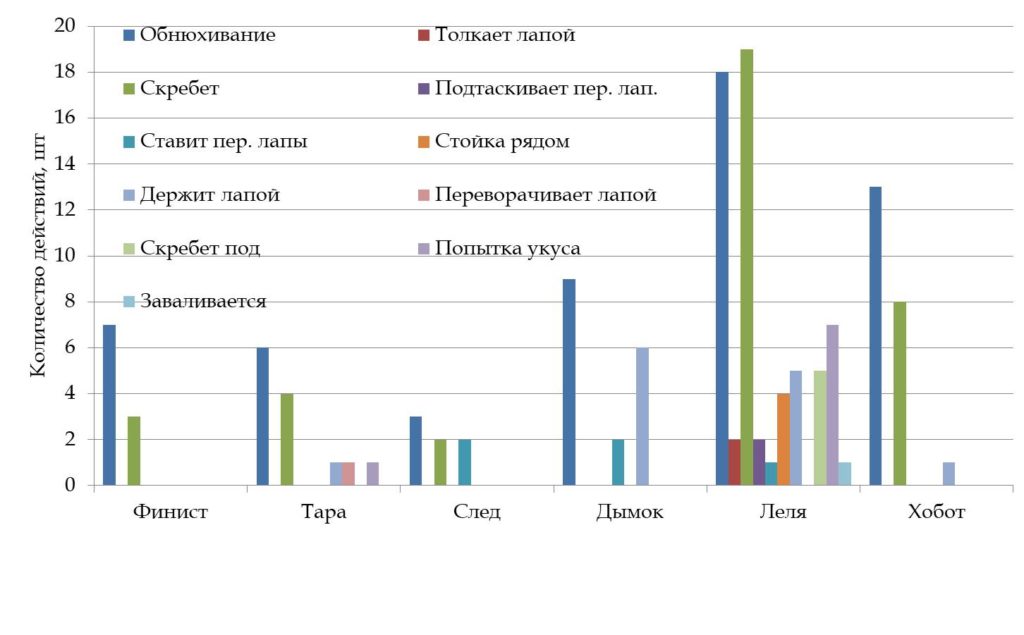

Поведение сурикат при предъявлении им ветки

При предъявлении предмета все особи сразу же проявляли интерес к нему, после чего старшие животные подходили к объекту только время от времени. Леля же интересовалась веткой постоянно.

В эксперименте с веткой действия, совершаемые сурикатами, несколько отличались от действий в опыте «Бревно». Так, в этом опыте появилось действие «попытка укуса», но совсем отсутствовали такие элементы, как «бьёт задними лапами», «дотрагивается 2-мя лапами» «обхватывает 2-мя лапами», «толкает носом» и маркировка предмета, т. е. встречалось только 11 различных действий.

В целом, ветка вызвала у сурикат меньший интерес, чем бревно, в том числе и по разнообразию действий. Самая активная особь, Леля, использовала по отношению к ветке только 10 различных действий; Тара – 5, След, Дымок и Хобот – по 3, Финист только 2.

За три серии экспериментов именно в этом опыте Леля произвела наименьшее количество действий: 64. После неё самый большой результат по количеству действий за эксперимент оказался у Хобота: 22 действия. Далее по убывающей: Дымок (17), Тара (13), Финист (10), След (7).

У всех особей наблюдался постепенный спад интереса к предмету по количеству действий от первой минуты ко второй. На третьей минуте интерес немного повысился у Тары (с 0 во вторую минуту до 1 действия), Финиста (с 0 во вторую минуту до 3 действий) и Хобота (с 1 действия во вторую минуту до 5); у Дымка, Следа и Лели интерес понижался. На пятой минуте количество действий, производимых сурикатами, не превышало 1 действия. Исключением оказалась Леля, которая сделала 11 действий (рис. 28).

Для всех особей наиболее часто встречалось действие обнюхивания предмета, встречающееся: у Финиста – 7 раз, у Тары – 6, у Следа – 3, у Дымка – 9, у Лели – 18, у Хобота – 13; после него, для пяти животных, – «скребет предмет», которое встречалось: у Финиста – 3 раза, у Тары – 4, у Следа – 2, у Лели – 19, у Хобота – 8. У Дымка данного действия не встречалось, и следующим по частоте применения действием для него было «держит лапой» (6 раз).

Такие действия, как «толкает лапой» (2 раза), «подтаскивает» (2 раза), «стойка рядом» (4 раза), «скребет под предметом» (5 раз) и «заваливается» (1 раз), встречались только у Лели. Только у Тары встречалось действие переворачивания предмета лапой (1 раз). Для Следа, Дымка и Лели редко встречающимся действием было «Ставит передние лапы на предмет» (2, 2 и 1 раз соответственно); для Финиста – скребет (3 раза); для Тары – попытка укуса, переворачивает и держит лапой (по одному разу); для Хобота – держит лапой (1 раз) (рис. 29).

За время эксперимента нами не было отмечено случаев мечения предмета или какого-либо проявления животными смещённой активности.

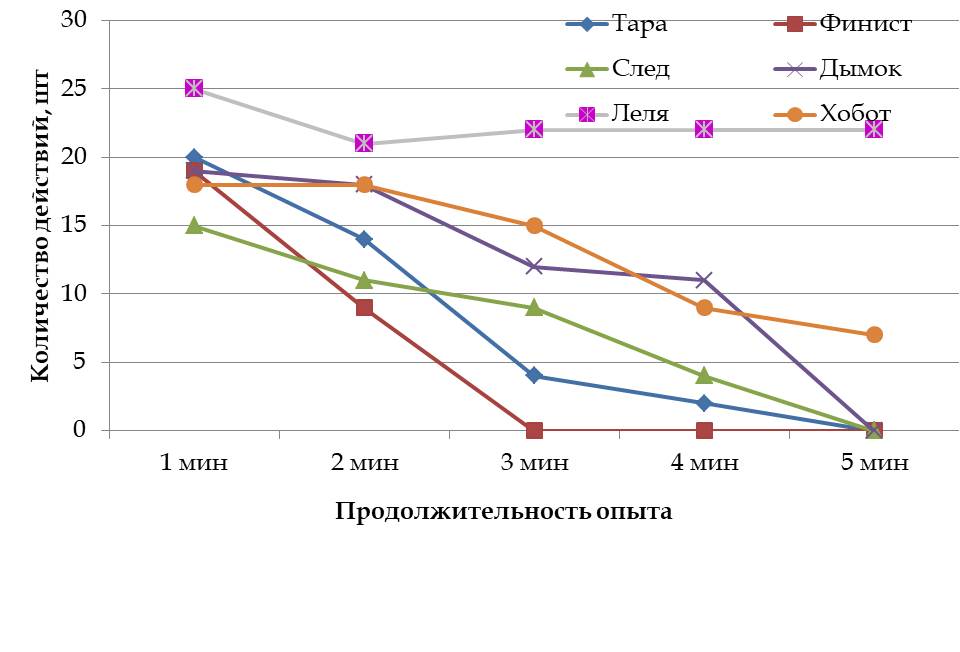

Поведение сурикат при предъявлении им камня

Всего в эксперименте было выделено десять различных действий, совершаемых сурикатами: обнюхивает, скребет, подтаскивает, ставит передние лапы на предмет, стойка рядом, обхватывает предмет двумя лапами, скребет под предметом, залезает на предмет, заваливается у предмета, попытка заваливаться.

Наибольшее разнообразие в действиях было у Лели и Следа (по 7 различных действий из 10), после них – Дымок (6 из 10 действий), меньше всего разнообразия было у Тары, Финиста и Хобота (5 из 10 действий).

По количеству совершённых действий наибольший интерес камень вызвал у Лели (112 действий), далее по убывающей: Хобот (67 действий), Дымок (60 действий), Тара (40 действий), След (39 действий) и Финист (28 действий).

У всех особей, кроме Лели, наблюдался спад интереса к предмету по количеству совершенных по отношению к нему действий от первой минуты к последней. У Лели же интерес с третьей по пятую минуту был одинаков (22 действия); во вторую минуту было чуть меньше: 21 действие (рис. 30).

Для всех особей чаще всего встречались действия «обнюхивание» и «скребет». Обнюхивание встречалось: у Финиста – 16 раз, у Тары – 18, у Следа – 13, у Дымка – 15, у Лели – 38 и у Хобота – 15. Действие «скребет» встречалось: у Финиста – 6 раз, у Тары – 9, у Следа – 15, у Дымка – 21, у Лели – 34, у Хобота – 19.

Несколько реже встречалось действие «скребет под», которое присутствовало у всех особей в следующем количестве: Финист – 1 раз, Тара – 6 раз, След – 1 раз, Дымок – 15, Леля – 19, Хобот – 15.

Для каждой особи наиболее редко встречающееся действие было различно. Так, реже всего Финист скрёб под предметом (1 раз); Тара – подтаскивала предмет передними лапами (2 раза); След – обхватывал передними лапами, скрёб под предметом и делал стойку рядом (по одному разу); Дымок – обхватывал предмет передними лапами (1 раз); Леля – совершала попытку завалиться (1 раз); Хобот – ставил передние лапы на предмет (4 раза).

Только у Лели встречались такие действия, как «заваливается» и «попытка заваливания»; только След делал стойку рядом с предметом; только Тара использовала такое действие, как подтаскивание предмета. Обхватывание предмета передними лапами встречалось только у Следа и Дымка (рис. 31).

В течение эксперимента нами не было выявлено ни случаев маркировки предмета, ни проявления смещенной активности у сурикат.

Обсуждение

При проведении исследования нами было смоделировано три различные ситуации новизны: предъявление различных запахов, предъявление новых предметов, знакомство с новой территорией. Следует отметить, что во всех трех сериях опытов большинство сурикат активно проявляли исследовательское поведение. В то же время, нами отмечены как существенный уровень индивидуальных различий, так и заметное влияние характеристик предлагаемых новых объектов на уровень исследовательской активности животных.

В серии тестов с предъявлением запахов уровень активности двух исследуемых групп заметно отличался. У сурикат Хобота и Тита, которые переселились в живой уголок за неделю до начала экспериментов, уровень исследовательского интереса оказался заметно ниже, чем у «старожилов» Следа, Дымка и Арти, как в контрольной серии тестов (предъявление шариков без запаха), так и в опытах с запаховыми раздражителями. Эти различия прослеживаются по обоим основным показателям – по продолжительности действий с носителем запаха и по количеству совершенных с ним манипуляций. Мы предполагаем, что причиной данных различий является проявления стресса, вызванного попаданием в незнакомую обстановку.

Единственный запах, при предъявлении которого животные из обеих групп продемонстрировали сходные продолжительность и число манипуляций, – это запах таракана. Характерно, что именно в этом опыте все исследуемые сурикаты проявили максимальную активность – и количество совершенных манипуляций, и их суммарная продолжительность достоверно выше, чем в других тестах c предъявлением различных запахов (парный критерий Вилкоксона, р ‹ 0,05). В большинстве случаев сурикаты исследовали запах тараканов активнее, чем шарики без запаха в первом, контрольном, тесте. Исключение составил только След, который несколько более активно исследовал объект без запаха в контрольном тесте. Столь высокий уровень интереса, проявляемого животными именно к запаху тараканов, мы склонны связывать с тем фактом, что эти насекомые часто предлагаются обитателям живого уголка в качестве кормового объекта.

Минимальный интерес у всех животных вызвали запахи млекопитающих другого вида – запах собаки, который предъявляли Следу, Арти и Дымку, и запах кошки, использованный для тестирования обеих групп. В этих экспериментах с запахами хищников животные не столько исследовали носители запаха, сколько проявляли беспокойство: часто совершали ориентировочные стойки, сбивались в тесную группу, и значительное время провели, забившись в угол. Такое поведение наблюдалось в обоих опытах с сурикатами из группы № 1 (След, Арти и Дымок). У Тита и Хобота беспокойство было несколько менее выражено.

В то же время, запах незнакомых животных своего вида, предъявленный животным из группы № 2, вызвал у Хобота активную исследовательскую реакцию. И продолжительность, и количество манипуляций в этом опыте у него сопоставимо с таковыми при предоставлении запаха таракана. В нашей предыдущей работе мы аналогично предлагали запах конспецифика первой группе и тогда он вызвал у животных очень высокую исследовательскую активность по количеству и продолжительности манипуляций.

Для точного определения достоверности различий в поведении животных в каждой группе мы воспользовались критерием Манн-Уитни. В обеих группах сурикат отсутствовали значимые различия (р < 0,01) между разными особями, как по продолжительности исследовательского интереса, так и по числу совершенных манипуляций. Незначительные различия (р < 0,05) выявлены между Дымком и Арти в экспериментах с запахом мучников по обоим параметрам и с запахом собаки количеству манипуляций. Во всех случаях показатели Арти достоверно выше (р < 0,05), чем у Дымка. Кроме того, при предъявлении запаха кошки Арти исследовал объект достоверно дольше, чем След (р < 0,05). В группе № 2 достоверные различия между поведением сурикат не выявлены.

Следует отметить, что в течение тестового времени интерес всех животных к объекту вне зависимости от его запаха постепенно снижался. Интересно, что эта тенденция по-разному проявлялась в двух группах.

У членов группы № 1 в течение первой минуты исследовательские действия отмечались у всех животных, а далее в течение эксперимента зверьки то отходили от объекта, то возобновляли обследование шариков с запахом. Такая картина наблюдалась во всех тестах. Минимальный интерес во всех опытах был зафиксирован на последней минуте. Следует отметить, что «пики» интереса, возникали у разных членов группы независимо друг от друга.

В группе № 2 картина выглядела несколько иначе. Сурикаты практически в каждом тесте на первой минуте эксперимента проявляли интерес к предмету. Исключением стал опыт с предоставлением запаха кошки, в котором зверьки почти не интересовались носителем запаха на протяжении всего теста. В контрольном опыте (шарики без запаха) и в опыте с запахом таракана, активно обследовав объект в течение первой минуты, животные в дальнейшем мало интересовались предметом, и к концу опыта интерес к предмету практически пропал. В тесте с запахом конспецификов Хобот и Тит демонстрировали поведение сходное с таковым у сурикат первой группы – на протяжении опыта они периодически возвращались к объекту и возобновляли его изучение.

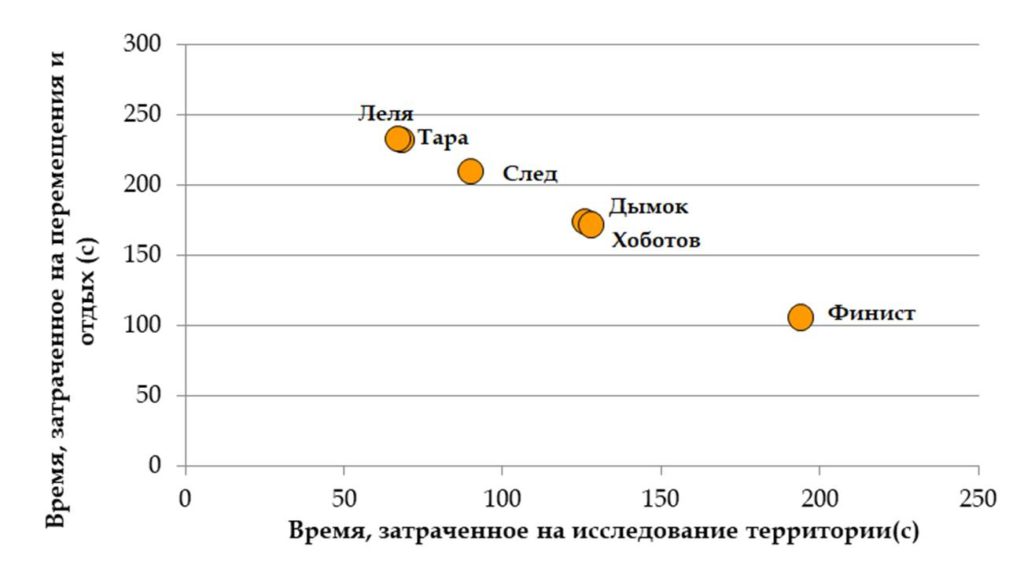

Также нами было изучено поведение сурикат при попадании на незнакомую территорию (модифицированный тест «Открытое поле»). Поведение особей при попадании на незнакомую территорию было различным. Самый старший из задействованных в тестах сурикат, Финист, при пересаживании в манеж уходил максимально далеко от места высадки и двигалась преимущественно вдоль стен. Остальные особи исследовали сначала те объекты, которые были в непосредственной близости от места высадки.

В целом, особи не проявляли взволнованности или признаков стресса, в том числе смещенной активности. Исключением явилась Леля, которая в начале эксперимента держалась близко к стенам и проявляла интерес только к предмету, расположенным ближе всех к месту высадки животных. В течение эксперимента поведение сурикаты становилось всё более обеспокоенным. Всё время Леля подавала громкие звуковые сигналы, к концу эксперимента она беспорядочно бегала по манежу, не заходя дальше камня. Мы можем связать это, в первую очередь, с возрастом сурикаты и отсутствием у неё самостоятельности: до шести месяцев эти животные полностью зависимы от старших сородичей.

Все особи, кроме Финиста большую часть времени затрачивали на перемещения (рис. 32). Минимальная доля времени, в течение которого животное изучало территорию, зафиксирована у молодой особи – самки Лели (22%) и взрослой самки Тары (23%). Таким образом, можно констатировать, что уровень исследовательской активности животных, участвовавших в тестах, заметно отличается.

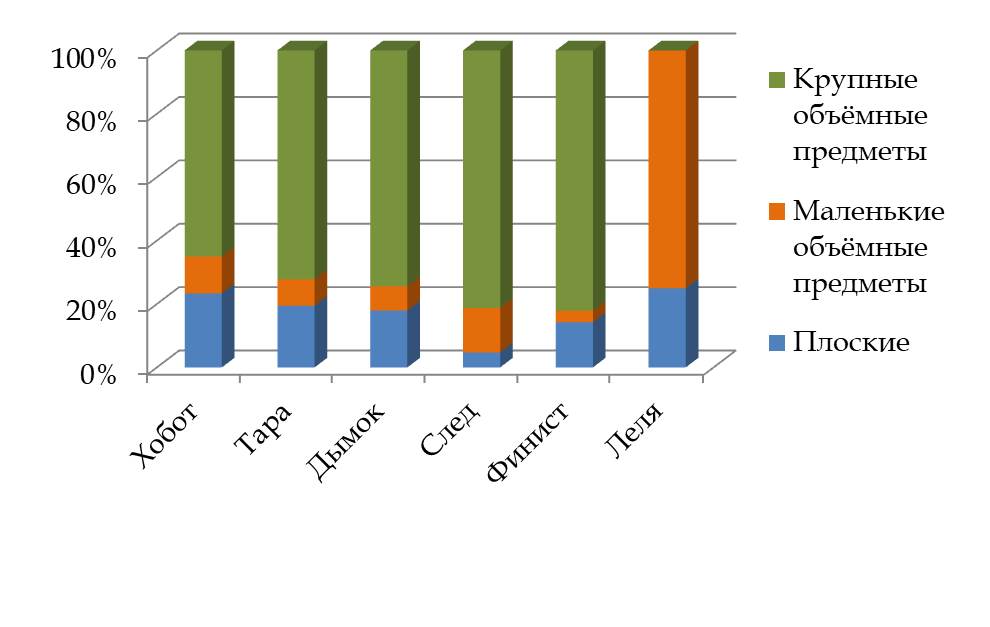

Репертуар действий, совершаемых особями в течение эксперимента, также существенно различался у разных животных, что, на наш взгляд, связано с тем, что разные зверьки интересовались разными предметами. Поскольку объекты, размещенные в манеже, в значительной степени отличались по своим характеристикам, возможность произведения тех или иных действий к предметам также существенно отличалась. К примеру, действие «пролезает» и «заглядывает внутрь» они могли совершить только по отношению к большой и малой трубе, тогда как элемент «залезает на предмет» они демонстрировали в основном по отношению к плоским объектам, и т.д.

Тем не менее, четко выделяется действие, которое на незнакомой территории преобладало в исследовательском поведении всех особей. Таким наиболее часто встречающимся элементом у всех животных было обнюхивание. Далее, по частоте появления, у Финиста, Дымка, Тары и Лели следуют ориентировочные стойки. У Следа и Хобота, которые повышенное внимание уделяли обследованию трубы, вторым по частоте встречаемости являлся элемент «пролезает». Реже всего в данной серии экспериментов встречалось мечение предмета, которое мы наблюдали только у трёх особей: у Тары, Дымка и Хобота.

Нам показалось интересным рассмотреть, какого плана объекты вызывали больший интерес у сурикат: плоские или объёмные. К объёмным предметам мы отнесли камень, палку, большую трубу, большой цветочный горшок, корягу, аквариум с тритонами, бревно, маленький цветочный горшок, ветку и малую трубу. К плоским – доску, дощечку и пол. Больший интерес у всех особей вызвали объёмные предметы, которые мы в дальнейшем разделили на маленькие объёмные предметы и крупные объёмные предметы. Группу маленьких объёмных предметов составили камень, палка, маленький цветочный горшок и ветка. Большинство особей интересовались крупными объёмными предметами и только Леля – маленьким (камень).

Интересно, что поведение младшей из сурикат – самки Лели – в обеих сериях опытов, в которых она принимала участие, существенно отличалось от такового у взрослых зверьков. Если в случае с исследованием новой территории она проявляла высокий уровень стресса и практически не интересовалась предметами, то при помещении незнакомого объекта в ее вольер, на знакомую территорию, уровень исследовательского поведения у Лели был существенно выше, чем у взрослых. Можно предположить, что эти особенности характерны для молодых особей, однако данное предположение требует проверки на большей выборке.

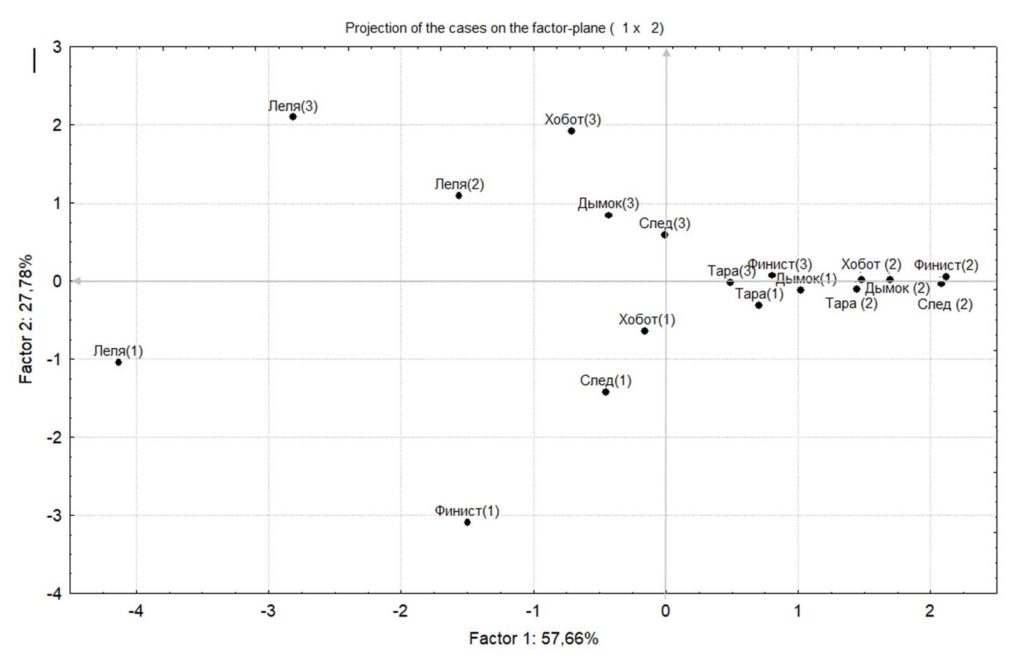

В серии опытов с предъявлением новых предметов животные изучали все предъявленные объекты, однако уровень интереса у большинства из них в значительной степени зависела от характеристик предмета, причем в первую очередь, на наш взгляд, от его размера и формы. Мы провели комплексный анализ частоты встречаемости различных элементов из репертуара исследовательского поведения и разнообразия действий сурикат в разных сериях опытов с предоставлением предметов методом главных компонент. Нагрузка на первую и вторую главную компоненту составила, соответственно, 57,7% и 27,8%. Ориентация признаков в пространстве первой и второй главной компонент позволяет нам рассматривать в качестве основного фактора, определяющего распределение объектов, уровень исследовательского интереса (рис. 34). Таким образом, в правой половине координатной плоскости расположены объекты, характеризующиеся низкой встречаемостью различных действий и минимальным разнообразием элементов. Напротив, объекты, для которых характерны высокие значения данных показателей, удалены влево от оси второй компоненты.

Рассматривая ординацию объектов, можно отметить существенные различия как в поведении одних и тех же особей в разных опытах, так и заметные отличия в уровне исследовательской активности отдельных особей от остальных животных (рис. 35).

Точки, соответствующие большинству животных в тесте с предоставлением ветки (Хобот (2), Финист (2), Тара (2), След (2), Дымок(2)), сгруппированы в правой части плоскости. В это компактное облако, образованное объектами с минимальным уровнем исследовательского интереса, также входят точки, соответствующие Таре в опытах с бревном (1) и с камнем (3), а также Дымку в опыте с бревном (1) и Финисту в опыте с камнем (3). Облако вытянуто вдоль оси первой компоненты, что свидетельствует о низкой встречаемости признаков, вносящих свой вклад во вторую компоненту (действия мордой, другие действия), а также о сравнительно малом разнообразии репертуара и невысокой встречаемости элементов, выполняемых передними лапами. Фактически действия животных по отношению к предметам в данных случаях, очевидно, сводились к различному количеству обнюхиваний – ось этого признака сонаправлена оси первой компоненты.

Напротив, максимальный уровень активности проявила во всех опытах юная самка Леля – точки, соответствующие этому зверьку в разных сериях опытов максимально удалены влево от оси второй компоненты (рис 35). Характерно, что даже в эксперименте с веткой, уровень активности Лели был выше, чем у остальных животных, хотя по сравнению с поведением этой же особи в остальных тестах с предметами, он был невысок.

У самцов несколько различается поведение в тестах с бревном и камнем – точки, соответствующие этим случаям, удалены вдоль оси второй компоненты. В первом случае в поведении этих животных наблюдались действия мордой, во втором для поведения было характерно большее разнообразия за счет появления редко встречающихся элементов, объединенных нами в группу «другие действия».

У взрослых животных наблюдалась очень четкая тенденция к снижению исследовательской активности в течение тестового времени, вне зависимости от того, какой именно объект был предложен им для изучения. У молодой самки Лели уровень исследовательского интереса во всех тестах, как уже отмечалось, был существенно выше, чем у остальных животных. Интересно, что он оставался стабильным на всем протяжении тестов с бревном и камнем, некоторое снижение его в ходе эксперимента отмечено только в опыте с веткой

Анализируя частоту встречаемости различных действий, можно отметить, что в исследовательском поведении сурикат при изучении предъявленных предметов наиболее распространены были обнюхивания и различные действия, выполняемые передними конечностями. Соотношение разных действий отличается у разных особей. Так, у Тары, Следы и Дымка преобладало обнюхивание, тогда как у Финиста, Хобота и Лели преобладали действия передними лапами. Столь частое использование передних конечностей сурикатами вполне понятно, учитывая, что для представителей данного вида в природных условиях чрезвычайно характерно использование передних лап с различными целями. Подобные действия встречаются и при устройстве убежищ, и при поиске пищи. При этом во второй ситуации роющие движения вполне можно отнести к исследовательскому поведению.

Выводы

- Во всех сериях экспериментов наиболее часто встречающимся действием сурикат по отношению к предметам вне зависимости от их характеристик было обнюхивание.

- В тестах с предъявлением предметов в вольер животных нами было выявлено снижение интереса взрослых сурикат по отношению к предлагаемым предметам от первой минуты тестового времени к последней. Исключение составила молодая самка Леля.

В тесте «Открытое поле» нами не было выявлено снижения интереса особей к объектам манежа в течение тестового времени.

- В отличие от взрослых сурикат, у молодой самки не было выявлено снижения интереса по отношению к предметам, помещаемым в вольер.

- При знакомстве с новой территорией взрослые сурикаты проявляли достоверно больший интерес к крупным предметам, чем к небольшим по размерам предметам и плоским объектам. В опытах с предъявлением предметов в вольере животные также более активно исследовали объемные предметы, минимальный интерес был проявлен к ветке.

- При предъявлении животным носителей запахов наибольшую исследовательскую активность у сурикат вызвали предметы с запахом насекомых, идущих им в пищу. Наименьшую активность особи проявили в экспериментах с запахами хищных млекопитающих другого вида.

Список литературы

- Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – М., Социально-психологический Центр, 1996 – с. 49-55

- Савельев В. Статистика и котики. –М.,Издательские решения По лицензии Ridero, 2017 – с. 61-69

- Шовен Р. Поведение животных. – М., Издательство «Мир», 1972 – с. 261-274

- Хайнд Р. Поведение животных. – М., Издательство «Мир», 1975 – с. 377-382

- Рожнов В.В. Запаховая метка, как информационная единица// Поведение и поведенческая экология млекопитающих – М., изд. АН России, 2005 – с.29-31

- Соколов В.Е., Осипова О.В. Возможность межвидового индивидуального опознавания у лесных полевок// 4-й съезд Всерос. териолог. об-ва, Т 2, 1986 – с.165-166